|

��������24����

����ljے���c�������

�������ی쐧�x26�N�x�P��

���ƒ���w�Ǘʂ����N�x���]���̔��z�ɕς��܂����B��N�x�[���ς݂̕��͂Q�N�ԗL���Ƃ��܂��B�ڂ����͕����̐��������䗗���������B

�Q�O�P�S�N�P�`�T�������� �@ �ڎ� �@ �R�E�E�E�E���J�ȂS������̏�Q�x���敪�̔F�蒲�����}�j���A�������\ �S�E�E�E�E��B�̗����ŏd�x�K����24���Ԏx������ �S�E�E�E�E�����s�œ��@�R�~���j�P�[�V�����x���J�n �X�E�E�E�E��Q�Ҍ�������y �P�O�E�E�E���W�@��ljے���c�����̉�� �Q�W�E�E�E���k�x���̎����A���@�Z���t�v���������p����s�����ւ̒��ӊ��N �R�O�E�E�E�����ی���Q�U�N�x�Ł����ۓ��W �S�S�E�E�E�S���z�[���w���p�[�L�掩�E�o�^����̂��ē�

�@ �@

���J�ȂQ�O�P�S�N�S������̏�Q�x���敪�̔F�蒲�����}�j���A�������\

�Q�O�P�S�N�S�������Q���x�敪�����Q�x���敪�ɂ����܂����B�������A�S������Ăɕς��킯�ł͂Ȃ��A���݂̋敪�̒ʏ�R�N�̊��Ԃ��c���Ă�����́A������ɂȂ��Ă���V������Q�x���敪�ł̒����ƂȂ�܂��B ���̐V������Q�x���敪�̔F�蒲�����}�j���A�������J�Ȃ��o�Ă��܂��B�����ǂ݂Ȃ���\�t�g�Œ������ڂ���͂��Ă����A�敪���P�`�U�̂ǂ�ɂȂ邩���킩��܂��B���݂̋敪��������ꍇ������܂��̂ŁA�\�ߊm���߂Ă������Ƃ������߂��܂��B ��Q�x���敪�̃G�~�����[�V�����́A�����ŃC���^�[�l�b�g�œ���ł��܂��B���`�}�H�[�ȂǕ����̕����W�҂��G�N�Z���ȂǂŖ͋[���肪�ł���悤�ɂ��ĉ������Ă��܂��B�O�[�O���ȂǂŁu��Q�x���敪����\�t�g2014�v�Ō�������Ό�����܂��B �Ⴆ�A���܂ŋ敪�U�������S�g����Q�҂̏ꍇ�ŁA�����ɍ��������̊��Ȃ�Όy�����������Ă���x�̏�Q�̏ꍇ�A�敪���T�ɂȂ�l�����܂��B���̏ꍇ�́A�u�i���X�Ȃǂɏo���������Ɋ����Ⴂ�̂ŐH�����S��ɂȂ�v�ƒ������ɂ킴�킴�`���Ȃ��ƁA�敪���T�ɂȂ��Ă��܂��܂��B����A�m�I��Q�҂��a�ɔz�����āu���߂Ă̏ꏊ��A�ł�����ł��Ȃ������肷��ꍇ�́A�ł��Ȃ���Ԃ����Ƃɒ������ʂɍ̗p�v�Ƃ����V�����������[�����K�p����܂��i�]���͉��ی��ɍ��킹�āA���p��ȕ����̗p�j�B���̂��߁A�O�o���Ȃǂ̊����ς�������̂��Ƃ�`������A�N�ɂP��d���Ԃ����ł͂Ȃ��蓮�Ԃ������g���Ƃ��̂��ƂȂǁA�ł��Ȃ����̂��Ƃ�������Ɠ`���Ȃ��ƁA�敪���y���Ȃ��Ă��܂��܂��B

�������}�j���A���͂g�o�Ɍf�ڂ��Ă��܂��B http://www.kaigoseido.net/sienho/14/140401kubun-nintei/140401chousain-manual.pdf �@ �@ �@

��B�̗����ŏd�x�K����24���Ԏx������

�@��B�̗����i�������ݒn����D�łP���ԁj�łQ�S���Ԃ̏d�x�K���삪�x�����肳��܂����B���ŏ��߂Ă̏d�x�K����̗��p�ɂȂ�܂��B��Q�͂`�k�r�ō���ҁB���O�ɂ���Ƒ�������̌p���I�ȃA�h�o�C�X�Ȃǂ����Ɍ����܂����B���̕a�@�@���ȂǗl�X�ȊO���̋��͂ĂP�N�����Ď����̂�������܂����B�v�摊�k�x���͕ʂ̌��̂b�h�k���S�����܂����B

�@ �@ �����s�œ��@�R�~���j�P�[�V�����x���J�n �����Q���Ȃ���Q�҂ł����@���Ɉӎv�a�ʂł��Ȃ��ꍇ�͗��p�\

�����s�œ��@���̊��ꂽ�w���p�[���a���ŕt���Y�����@���R�~���j�P�[�V�����x�����Ƃ��n�܂�܂����B���J�Ȃ��`�k�r�Ȃnj����ɒʒm�����o���Đ��i���Ă��鐧�x�ŁA�n�搶���x�����Ɠ��̂��߂ɍ��ɕ⏕�����̂ŁA�s�����̕��S�͂S���̂P�ł��B �L���s�Ȃǐ��J���ł͌����Q���Ȃ��Ă����p�ł��܂����A�����s�ł����l�ɗ��p�ł���悤�ł��B���m�ɂ́A�ʏ펞�Ɍ����Q���Ȃ���Q�҂ł��A���@���ɏd�ǂȂǂŒ���Ȃ��v�ȏꍇ�͂��̎��̏�ԂŔ��f����Ƃ̂��Ƃł��B �`�k�r�����ɂ͐��i���ʒm���o�Ă��邽�߁A�����Q�҂݂̂��g������@���R�~���j�P�[�V�����x�����Ƃ͑S���̂�������̎s�����Ŏ��X�Ǝ��{����Ă��܂��i�v�]�����o���Č����ĂP�N�łł��鎩���̑����j�B���̒��ł��A�����Q���Ȃ��Ƃ����p�ł��鐧�x�ɂȂ����s�����͂킸���ł��B ���ł��琷���s�̗v�j���f�ڂ��܂��B �@�����s�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����Ǝ��{�v�j�����̂悤�ɒ�߁C����26�N�S���P������{�s����B ����26�N�R��28�� �����s���@�J�@���@�T�@��

�����s�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����Ǝ��{�v�j �i�ړI�j ��P�@���̍����́C�d�x�̏�Q�ɂ��ӎv�\��������ł����Q�Җ��͏�Q���i�ȉ��u��Q�ғ��v�Ƃ����B�j�ł����ĕa�@���͐f�Ï��ɓ��@������̂ɑ��Ďx�������͓���x������h�����邱�Ƃɂ��C��Q�ғ��ƈ�Ï]���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̉~������}��C�����ď�Q�ғ��̕����̑��i�y�ђn�搶���̌���Ɏ����邱�Ƃ�ړI�Ƃ���B �i��`�j ��Q�@���̍����ɂ�����p��̈Ӌ`�́C��Q�҂̓��퐶���y�юЉ���𑍍��I�Ɏx�����邽�߂̖@���i����17�N�@���� 123���B�ȉ��u�@�v�Ƃ����B�j��S���y�ё�T���ɒ�߂�Ƃ���ɂ��B �i�Ώێҁj ��R�@���̍����ɂ��d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����邱�Ƃ��ł���҂́C���̊e���̂�����ɂ��Y�������Q�ғ��Ƃ���B (1) ��Q�x���敪���U�̎ҋy�т���ɏ�����҂Ƃ��Ďs�����F�߂��� (2) �d�x�K���얔�͍s�������v����� (3) �ӎv�\��������ł��邱�Ƃɂ���Ï]���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����ɑ���x����K�v�Ƃ���ҁi�����p��̎g�p���ɂ��R�~���j�P�[�V������}�邱�Ƃ��ł���҂������B�j (4) �a�@���͐f�Ï��i�����Ƃ��Ďs�̋����ɏ��݂�����̂Ɍ���B�ȉ������B�j�ɓ��@���Ă���҂ł����āC�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����邱�Ƃɂ��ē��Y�a�@���͐f�Ï����珳�����Ă������ (5) �P�g�Җ��͂��̉����s���҂����Ȃ��� �i���e�j ��S�@�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x���̓��e�́C�a�@���͐f�Ï��ɓ��@�����Q�ғ��ƈ�Ï]���҂Ƃ̃R�~���j�P�[�V�����̒���y�т���ɔ��������Ƃ��C�x�����y�ё�T��Q���ɋK�肷�����x�����́C�����̎x���ȊO�̎x�����s���Ă͂Ȃ�Ȃ��B �i�x�����j ��T�@�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�������x�����́C���Ɍf���鎖�Ə����͎{�݁i�����Ƃ��Ďs�̋����ɏ��݂�����̂Ɍ���B�ȉ��u�x�����Ǝҁv�Ƃ����B�j�̏]�Ǝ҂Ƃ���B (1) �@��29���P���ɋK�肷��w���Q�����T�[�r�X�i�×{���������B�j�̎��Ƃ��s�����Ə� (2) �@��29���P���ɋK�肷��w���Q�Ҏx���{�� (3) ���������@�i���a22�N�@���� 164���j��21���̂T�̂R��P���ɋK�肷��w��ʏ��x���̎��Ƃ��s�����Ə� (4) ���������@��24���̂Q��P���ɋK�肷��w���Q�������{�� �Q�@�O���̋K��ɂ�����炸�C�s���́C�O���̏]�Ǝ҂ŏ�Q�ғ��̎x�����s�����Ƃ��ł���K���Ȃ��̂����Ȃ��ꍇ�́C����Ƃ��āC����I�ɓ��Y��Q�ғ��̉����Ɋւ��C���C���Y��Q�ғ��̏�Q�̓����ɂ��Ă̒m����L����ҁi���Y��Q�ғ��̐e���y�ѓ��Y��Q�ғ������@����a�@���͐f�Ï��̈�Ï]���҂������B�j�����x�����Ƃ��邱�Ƃ��ł���B �i���t��̎x���j ��U�@�s���́C��Q�ғ����d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�������Ƃ��́C�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����t��i�ȉ��u���t��v�Ƃ����B�j���x������B �i�x���z�j ��V�@���t��̎x���̊z�́C�ʕ\�ɒ�߂闘�p���̊z�� 100����90�ɑ�������z�Ƃ���B �Q�@�O���̋K��ɂ�����炸�C���̊e���Ɍf�����Q�ғ��i��Q���ɂ����ẮC�ی�ҁB�ȉ������B�j�̂P���̗��p���̊z���瓯���̋��t��̎x���̊z���T�������z�����Y�e���ɒ�߂�z����Ƃ��́C���Y���p���̊z���瓖�Y�e���ɒ�߂�z���T�������z���x������B (1) ��Q�҂̓��퐶���y�юЉ���𑍍��I�Ɏx�����邽�߂̖@���{�s�߁i����18�N���ߑ�10���B�ȉ��u�߁v�Ƃ����B�j��17���P����P���ɊY�������Q�ғ��@37,200�~ (2) �ߑ�17���P����Q���ɊY�������Q�ғ��@ 9,300�~ (3) �ߑ�17���P����R���ɊY�������Q�ғ��@ 4,600�~ (4) �ߑ�17���P����S���ɊY�������Q�ғ��@�O�~ �R�@�s���́C�ЊQ���̑����ʂ̎�����邱�Ƃɂ��C��Q�ғ����T�[�r�X�ɗv�����p�S���邱�Ƃ�����ł���ƔF�߂��Ƃ��́C���p���̊z�� 100����90�� 100���� 100�ȉ��͈͓̔��ɂ����Ďs������߂������ɑ�������z���x�����邱�Ƃ�����B �S�@�O�R���̋K��ɂ��Z�肵���z�ɂP�~�����̒[��������Ƃ��́C������̂Ă���̂Ƃ���B �i�x�����ԋy�юx���ʁj ��W�@��Q�ғ������t��̎x�����邱�Ƃ��ł�����ԁi�ȉ��u�x�����ԁv�Ƃ����B�j�́C�a�@���͐f�Ï��ւ̓��@�P��ɂ����Y���@������������N�Z����30���Ԉȓ��Ŏs������߂���ԂƂ���B �Q�@���t��́C30����P�ʂƂ��Ďx��������̂Ƃ��C��Q�ғ������t��̎x�����邱�Ƃ��ł��鎞�Ԑ��i�ȉ��u�x���ʁv�Ƃ����B�j�́C�S���P�����痂�N�̂R��31���܂ł̊��Ԃɂ� 120���Ԉȓ��Ƃ���B �i�x�����@�j ��X�@���t��̎x���́C��V�̋K��ɂ��Z�肵���z���x�����ƎҖ��͓���x�����Ɏx�������Ƃɂ��s�����ƂƂ���B �i�x���̐\���ݓ��j ��10�@���t��̎x�����悤�Ƃ����Q�ғ��́C�����s�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����t��x���\���������z������S�z���z�\�����Ɏx�����ƎҖ��͓���x�����̏������y�ѓ��@����a�@���͐f�Ï��̏�������Y���Ďs���ɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �Q�@�s���́C�O���̐\���݂��������Ƃ��́C���̓��e��R�����C���t��̎x����K���ƔF�߂��Ƃ��͐����s�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����t��x�����F�ʒm�������p�ҕ��S�z���z�E�Ə������F�ʒm���ɂ��C�s�K���ƔF�߂��Ƃ��͐����s�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����t��x���s���F�ʒm���ɂ��C���Y�\���݂������҂ɒʒm������̂Ƃ���B �R�@�s���́C�O���̋K��ɂ��x�����F������Ƃ��́C���Ɍf���鎖�����̑��K�v�Ȏ������߂ē����̒ʒm���ɋL�ڂ�����̂Ƃ���B (1) �x������ (2) �x���� (3) ���p�ꏊ�i�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x������a�@���͐f�Ï��̖��̋y�я��ݒn�������B�j (4) �x�����ƎҖ��͓���x���� �S�@��Q���̋K��ɂ��x�����F������Q�ғ��i�ȉ��u�ҁv�Ƃ����B�j�́C�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����悤�Ƃ���Ƃ��́C�x�����ƎҖ��͓���x�����ɐ����s�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����t��x�����F�ʒm�������p�ҕ��S�z���z�E�Ə������F�ʒm������C���p�_���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �i�x�����ԓ��̕ύX�j ��11�@�҂́C���ɎĂ����10��Q���̋K��ɂ��x�����F�ɌW���10��R���ɋK�肷�鎖����ύX���悤�Ƃ���Ƃ��́C�����s�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����t��x���ύX�\�������s���ɒ�o���Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �Q�@�s���́C�O���̐\���݂��������Ƃ��́C���̓��e��R�����C���t��̎x���̕ύX��K���ƔF�߂��Ƃ��͐����s�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����t��x���ύX���F�ʒm���ɂ��C�s�K���ƔF�߂��Ƃ��͐����s�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����t��x���ύX�s���F�ʒm���ɂ��C���Y�\���݂������҂ɒʒm������̂Ƃ���B �i�x�����F���̎�����j ��12�@�s���́C�҂����̊e���̂����ꂩ�ɊY������ƔF�߂��Ƃ��́C��10��Q���̋K��ɂ��x�����F���͑�11��Q���̋K��ɂ��x���ύX���F�����������Ƃ�����B (1) ��R�ɋK�肷��v�������Ȃ��Ȃ����Ƃ��B (2) �U�肻�̑��s���̍s�ׂɂ���10��Q���̋K��ɂ��x�����F���͑�11��Q���̋K��ɂ��x���ύX���F�����Ƃ��B �Q�@�s���́C�O���̋K��ɂ���������s���Ƃ��́C�����s�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����t��x�����F������ʒm���ɂ��҂ɒʒm������̂Ƃ���B �@�i���p���̎x�����j ��13�@�҂́C�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�������Ƃ��́C�ʕ\�ɒ�߂闘�p���̊z�����V�̋K��ɂ��Z�肵���z���T�������z�𗘗p�_�����������x�����ƎҖ��͓���x�����Ɏx����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B �i�s�������̕Ԋҁj ��14�@�s���́C�U�肻�̑��s���̍s�ׂɂ�苋�t��̎x�������҂ɑ��C���Y�x�����������z�̑S�����͈ꕔ��Ԋ҂����邱�Ƃ�����B �i���듙�̕ۑ��j ��15�@�x�����ƎҖ��͓���x�����́C���t��̎�̂ɌW�钠��y�ъW���ނ��T�N�ԕۑ�������̂Ƃ���B �i���j ��16�@�s���́C�d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x�����Ƃ̎��{�̂��߂ɕK�v�ƔF�߂��Ƃ��́C�ҁC�x�����ƎҖ��͓���x�����ɑ��Ď��Ƃ̎��{�ɌW����͏��ށC�L�^���̑��̎����̒�o�����߂邱�Ƃ�����B �ʕ\�i��V�C��13�W�j

���l�@���p���̊z�́C���ۂɗv�������Ԃɂ��Z�肷��̂ł͂Ȃ��C�҂̏y�їv�]�܂��ďd�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x���̓��e���L�ڂ����ʎx���v��Ɋ�Â��čs����ׂ��d�x��Q�ғ����@���R�~���j�P�[�V�����x���ɗv���鎞�ԂɊ�Â��Z�肷��B �@ �@ |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

��Q�ی������W��ljے���c����

�����Q�U�N �R�� �V��(��)

�Љ�E����Ǐ�Q�ی������� ��Q�����ہ^�n�搶���x�����i�� �^��Q���E���B��Q�Ҏx����

|

|

�P�R �K��n�T�[�r�X�ɂ���

�i�P�j�d�x�K����̑Ώۊg��ɂ��� �@ �d�x�K����]�Ǝ҂̌��C�ɂ��� �d�x�K����̑Ώۊg��̎{�s�ɔ����A���� 26 �N�x���d�x�K����]�Ǝҗ{�����C���������A��Ƃ��čs����Q��L����҂��x������d�x�K����̌��C�Ƃ��āu�s����Q�x���ے��i���́j�v��V���ɐ݂��邱�ƂƂ��Ă���B�d�x�K����ɏ]������҂ɂ��ẮA�]���̎��̕s���R�҂ɑΉ�����u��b�ے��v�u���p�ے��v�u�����ߒ��v���͍s����Q��L����҂ɑΉ�����u�s����Q�x���ے��i���́j�v�̂����ꂩ����u���Ă�����̗v���������ƂƂȂ�B���������āA���ɏd�x�K����ɏ]�����Ă���w���p�[�͉��߂Č��C����u���邱�ƂȂ��s����Q��L����҂̎x���ɏ]�����邱�Ƃ��\�ł��邪�A���p�҂̏�Ԃɑ��������C�̉ے����C�����Ă��邱�Ƃ��]�܂������Ƃ���A���̎|���V�����̗��ӎ����ʒm�ɐ��荞�ޗ\��Ƃ��Ă���B �d�x�K����]�Ǝҗ{�����C�́A�u������E�����C�Ҍ��C���ɂ��āi���� 19 �N 1 �� 30 �������J���ȎЉ�E����Ǐ�Q�ی����������ʒm�j�v�Ɋ�Â��A�e�s���{���ɂ����čs���Ă��������Ă���Ƃ���ł��邪�A�V���ɐ݂���u�s����Q�x���ے��i���́j�v�ɂ��Ă��A�]�O�̂Ƃ��蓯�ʒm�Ɋ�Â����C�����{����҂̎w�蓙���s���Ă����������ƂƂȂ�̂ŁA�����m�肢�����B �܂��A�{�ے��̓��e�́A���� 25 �N�x�����{���Ă��鋭�x�s����Q�x���җ{�����C�Ɠ��l�̂��̂Ƃ��邱�ƂƂ��Ă���̂ŁA�s���{���ɂ�����ẮA���x�s����Q�x���җ{�����C�̎��{�@�ւ��܂߁A�s������]�Ǝҗ{�����C�̎��{�@�ցA���̑��K�Ɍ��C�����{�ł���@�ւ��d�x�K����]�Ǝҗ{�����C�̎��{�@�ւɎw�肷��Ȃǂ��z���肢�����B�i�֘A�����@�i85 �Łj�j �Ȃ��A���ɏd�x�K����]�Ǝҗ{�����C�����{����@�ւƂ��Ďw����Ă��鎖�Ǝ҂��V���Ɂu�s����Q�x���ے��i���́j�v�����{����ꍇ�́A���߂Ďw�肷��K�v�͂Ȃ����A�s���{���ɑ��ăJ���L���������̒lj��E�ύX�̓͏o���s���K�v������̂ŁA���̎|�����m�������������B

�A �s����Q��L����҂ɑ���d�x�K����̎x������ɂ��� �s����Q��L����҂ɑ���d�x�K����̎x������ɍۂ��ẮA�s����Q�ɐ�含��L����s�����쎖�Ǝғ��ɂ��A�Z�X�����g�܂��ď�Q������������̕K�v���Ȃǂ����荞�܂ꂽ�T�[�r�X�����p�v�悪�쐬����Ă��邱�Ƃ��K�v�ł���A���̂��߂ɑ��k�x�����Ǝ҂𒆐S�Ƃ����A�g�̉��ŁA�T�[�r�X�S���҉�c���ɂ����Ďx�����@�������L���Ă��������K�v������̂ŁA���̎|�Ǔ��s�����y�ё��k�x�����Ǝ҂Ɏ��m�������������B�i�֘A�����A�i86 �Łj�j �܂��A�s����Q��L����҂ɑ���d�x�K����̕�V�Z��ɓ������ẮA��L�̎戵�����o����ŏd�x�K������s�����ꍇ�ɏ���P�ʐ����Z��ł��鈵���Ƃ���̂ŁA�����ӊ肢�����B �A�Z�X�����g�̊�{�I�ȍl�����ɂ��ẮA�֘A�����B�i87 �Łj�Ɏ����Ƃ���ł��邪�A���� 25 �N�x��Q�ґ����������i���Ɓi���{�c�́F�Ɨ��s���@�l�����d�x��Q�ґ����{�݂̂��݂̉��j�ɂ����č쐬���ꂽ���C�e�L�X�g�i�ߓ����ɂ̂��݂̉��̃z�[���y�[�W�Ɍf�ڗ\��j�̒��ŕW���I�ȃA�Z�X�����g�Ⴊ������Ă���Ƃ���ł���̂ł����p�肢�����B�i�֘A�����C�i88 �Łj�j �Ȃ��A�A�Z�X�����g�̊�{�I�ȍl�����������������ʒm��ʓr���o����\��ł���̂ŁA�����m�肢�����B

�B �d�x�K����̑Ώۊg��ɔ����s������̗��p�ɂ��� �s����Q��L����҂��d�x�K����𗘗p����ɓ������ẮA�s�����쎖�Ǝғ��ɂ��A�Z�X�����g����������o��K�v������B �s������ɂ��ẮA�]���͊O�o���̎x������{�Ƃ��Ă����Ƃ���ł��邪�A��L�̃A�Z�X�����g���̂��߂ɕK�v�ł��邱�Ƃ��T�[�r�X�����p�v��Ȃǂ���m�F�ł���ꍇ�ɂ́A�K�v�Ȋ��ԓ��ɂ����āA������ł̍s������̗��p���\�Ƃ���戵���Ƃ��邱�ƂƂ��Ă���̂ŁA���̂悤�Ȏx�����肪�~���ɍs����悤�A���z���肢�����B

|

�@�d�x�K����̑Ώۊg��́A��N�̕���������ɕω��͂Ȃ��A�w���p�[���i�͏]���̑S�g���ނ��̏d�x�K���쌤�C��u�҂ł��m�I��Q�ғ��̏d�x�K����ɓ���܂��B�܂��A�d�x�K����̃w���p�[���C�ɂ͌��݂R��ނ̉ے��i��b�P�O���ԁA�敪�U�ʏ�ɓ��邽�߂̒lj��P�O���ԁA�z�����̈�ÃP�A���܂Q�O.�T���ԁj������܂����A����ɂS��ޖڂƂ��čs����Q�����̂P�Q���Ԃ̉ے��i�ڂ����͎��y�[�W�j�������܂��B

���o��Q�Ҍ����O�o�̉��

|

�i�Q�j���s����̏]�Ǝҗv���ɌW��o�ߑ[�u�ɂ��� ������E�����C�Ҍ��C�C���ғ��y�ю��o��Q�ҊO�o���]�Ǝҗ{�����C�C���҂ɂ��ẮA���s����]�Ǝҗ{�����C��ʉے����C���������̂Ƃ݂Ȃ��戵���Ƃ��Ă���Ƃ���ł��邪�A���Y�[�u�͕��� 26 �N�X�� 30 ���܂ł������ƂȂ��Ă���B ���̂��߁A�e�s���{���ɂ�����ẮA���̎|���Ǔ��̎��Ǝ҂Ɏ��m����ƂƂ��ɁA�v��I�ɓ��s����]�Ǝҗ{�����C�����{���邱�Ƃɂ��A���s����]�Ǝ҂̊m�ۂ�}��ꂽ���B �Ȃ��A���s����]�Ǝ҂̌��C��u�Ɋւ��钲��������s���\��ł���̂ŁA�����͊肢�����B

|

�@���o��Q�Ҍ����O�o�ތ^�̓��s����ł����A�T�[�r�X�ӔC�҂��o�ߑ[�u���I�����鍡�N�X�����܂łɓ��s����]�Ǝҗ{�����C����u���K�v�ł��B

�w���p�[���Ԑ��̌��ɏd�v�ȕ���

|

�i�R�j�K��n�T�[�r�X�ɌW��K�Ȏx�����莖���ɂ��� �@ �x�����莖���ɂ����闯�ӎ����ɂ��� �K��n�T�[�r�X�ɌW��x�����莖���ɂ��ẮA�u��Q�Ҏ����x���@�Ɋ�Â��x�����莖���ɌW�闯�ӎ����ɂ��āv�i���� 19 �N 4 �� 13 ���t�����A���j�ɂ����ė��ӂ��ׂ����������������Ă���Ƃ���ł��邪�A�ȉ��̎����ɂ��ĉ��߂Ă����ӂ̏�A�K�ɑΉ����Ă������������B �A �K���������Ȏx��������s�����߁A�s�����ɂ����ẮA���炩���ߎx�������i�X�̗��p�҂̐S�g�̏���҂̏��ɉ������x���ʂ��߂��j���߂Ă������� �C �x�������̐ݒ�ɓ������ẮA���ɕ��S����X�̗��p�҂ɑ���x���ʂ̏���ƂȂ���̂ł͂Ȃ����Ƃɗ��ӂ��邱�� �E �x������ɓ������ẮA�\���̂�������Q�ғ��ɂ��āA��Q���x�敪�݂̂Ȃ炸�A�S�Ă̊��Ď����Ɋւ����l�ЂƂ�̎���܂��ēK�ɍs������ �܂��A���ɓ��퐶���Ɏx�Ⴊ�����邨���ꂪ����ꍇ�ɂ́A�ʋ��t�݂̂Ȃ炸�A�n�搶���x�����Ƃɂ�����T�[�r�X���܂߁A���p�҈�l�ЂƂ�̎���܂��A�Ⴆ�A�ʋ��t�ł���A�ʂɎs�����R����̈ӌ��悷�铙���A������u���^�P�[�X�v�i�x�������Œ�߂�ꂽ�x���ʂɂ�炸�Ɏx��������s���ꍇ�j�Ƃ��Ď�舵���ȂǁA��Q�ҋy�я�Q�����n��ɂ����Ď����������퐶�����c�ނ��Ƃ��ł���悤�K�Ȏx���ʂ����肵�Ă������������B

|

�@���̕��͂͂ƂĂ��d�v�Ȃ��߁A���N�f�ڂ��Ă��܂��B���ɕ��S����X�l�̎x���ʂ̏���ł͂Ȃ����ƁA�����Ԃ̃T�[�r�X���K�v�ȏꍇ�́A���^�Ƃ��āA��Q�҂������������퐶�����c�ނ��Ƃ��ł���悤�Ȏx���ʂ����肵�Ȃ�������Ȃ��Ə����Ă��܂��B

�@�@�̂Q���P���ɏ����Ă��邱�Ɓi�s�����̐Ӗ��Ƃ��āA���������������ł���x��������j���A�킴�킴�ے���c�����Ŗ��N�����Ă��܂��B

�@�ߔN�A�x���ʂ��߂��鍂�ك��x���̍ٔ��ł��A����Ƃ��āA�s�������K���ňꗥ�̎��Ԑ������߂邱�Ƃ͓K���ł͂Ȃ��A�X�l�̏ɉ����Ď��������������ł���悤�Ȏx�������邱�Ƃ����߂��Ă��܂��B

�@�s�����ƌ�����ꍇ�͂��̕��͂��݂��Ȃ�������s���ĉ������B

���ی��Ώێ҂���Q�w���p�[���g���ꍇ

|

�A ��Q�ґ����x���@�Ɖ��ی��@�̓K�p�ɌW��K�ȉ^�p�ɂ��� 65 �Έȏ�̏�Q�҂ɂ��ẮA���ی��@���D��I�ɓK�p��������ŁA�T�[�r�X�̎x���ʁE���e�����ی����x�ł͏\���Ɋm�ۂ���Ȃ��ꍇ�ɂ́A��Q�Ҏ����x���@�ɂ����āA���̎x���ʁE���e�ɏ�悹���ăT�[�r�X������d�g�݂ƂȂ��Ă���B ��Q�҂̒��ɂ́A�`�k�r�i�؈ޏk�������d���ǁj��S�g����Q�Ȃǂʼn��ی����x���z�肷��T�[�r�X�ʂ���d�x�̏�Q�������X�����邽�߁A���̂悤�ȕ��X���\���ȃT�[�r�X������悤�A���p�������X�̈ӌ��J�ɒ��悷��ȂǁA�X�̎��Ԃ��\���ɔc��������ŁA�u��Q�Ҏ����x���@�Ɋ�Â������x�����t�Ɖ��ی����x�Ƃ̓K�p�W���ɂ��āv�i���� 19 �N 3 �� 28 ����锭�� 0328002 ���E��ᔭ�� 0328002�������J���ȎЉ�E����Ǐ�Q�ی����������ے��E��Q�����ے��A���ʒm�j�܂��A���ی��@�ɂ��T�[�r�X�̎x���ʁE���e�ł͏\���ȃT�[�r�X�����Ȃ��ꍇ�ɂ́A��Q�Ҏ����x���@�ɂ����āA���̎x���ʁE���e�ɏ�悹���ăT�[�r�X������悤�ɂ���ȂǁA�K�ȉ^�p�ɓw�߂�ꂽ���B �Ȃ��A���̂悤�ȏd�x�̎���ɂ����Ă��A��Ԃ̕ω��ɂ��T�[�r�X�̕K�v�ʂ���������ꍇ�����邪�A���ی����p�O�ɕK�v�Ƃ���Ă����T�[�r�X���A���ی����p�J�n�O��ő傫���ω����邱�Ƃ͈�ʓI�ɂ͍l���ɂ������Ƃ���A�X�̎��Ԃɑ������K�ȉ^�p�����肢�������B

|

�@���̕��͂��A�d�v�Ȃ��߁A���N�f�ڂ��Ă�����Ă��܂��B�����ɉ��ی��Ώ۔N��̏d�x�̏�Q�҂ɁA���ی��ɏ�悹���ď�Q�w���p�[���x�𗘗p�ł���Ɛ������Ȃ��s����������܂��B�܂����ی��ɏ�Q�w���p�[����悹���p���ł���ƌ����Ă��A�T�ɂT�`�U���Ԃ����Ƃ��������܂������Ă���s����������܂��B��Q�w���p�[���x�͖@���Ɋ�Â�������{�I�ȃ��[��������Ă��܂��B��Q�҂`�����a���A���ی��Ώ۔N��ł����Ă��A�{���A�`�����a�����ی��Ώ۔N��łȂ��Ɖ��肷��Ə�Q�����T�[�r�X�Ŏ���x���ʁi���ɂ`����͖����Q�S���Ԃ̏d�x�K����A�a����͖����P�U���Ԃ̏d�x�K����Ƃ��܂��j�Ɠ����T�[�r�X�����܂��B�܂�A���ی��ł͗v���T�ł��P���Q���Ԃقǂ����w���p�[���x���g���܂���A�c��̎��Ԃ͏�Q�����T�[�r�X�����܂��B���ꂪ���̍l�����ł��B�i�`����͂P���Q���Ԃ̉��ی��w���p�[�̂ق��ɂP���Q�Q���Ԃ̏d�x�K��������܂��B�a����͂P���Q���Ԃ̉��ی��w���p�[�̂ق��ɂP���P�S���Ԃ̏d�x�K��������܂��B�j

�s�������Ԉ���Ă���ꍇ�́A���̕����Ȃǂ������Ďs�����ƌ����K�v�ł��B

�d�x�K�����A���W���Ԉȉ��̒Z���ԂŎg���悤�Ɍ����Ă���s�����ւ̑�

|

�B �d�x�K���쓙�̓K�Ȏx������ɂ��� �d�x�K���쓙�ɌW��x�����莖���ɂ��ẮA�u�d�x�K���쓙�̓K���Ȏx������ɂ��āv�i���� 19 �N 2 �� 16 ���t�����A���j�ɂ����ė��ӂ��ׂ����������������Ă���Ƃ���ł��邪�A�ȉ��̎����ɂ��ĉ��߂Ă����ӂ̏�A�Ή����Ă������������B �A ���� 21 �N�S�����A�d�x�K����̕�V�P���ɂ��āA�T�[�r�X���Ԃ̋敪�� 30 ���P�ʂɍו��������Ƃ���ł��邪�A����́A���p�҂��K�v�Ƃ���T�[�r�X�ʂɑ��������t�Ƃ��邽�߂̂��̂ł���A�d�x�K����̑z�肵�Ă���u����ӏ��ɒ����ԑ؍݂��T�[�r�X���s���Ƃ����Ɩ��`�ԁv�̕ύX���Ӗ�������̂ł͂Ȃ��A�T�[�r�X���P���ɕ�����s����ꍇ�̂P����̃T�[�r�X�ɂ��� 30 ���P�ʓ��̒Z���Ԃōs�����Ƃ�z�肵�Ă�����̂ł͂Ȃ����ƁB �C ����܂łɁA���p�҂���u�Z���Ԃ��P��������ɂ킽��T�[�r�X�ŁA�{���A������Ƃ��Ďx�����肳���͂��̃T�[�r�X���d�x�K����Ƃ��Ďx������������Ƃɂ��A�K�ȃT�[�r�X�̒�����Ȃ��B�v�Ƃ������������Ă���Ƃ���ł���B�Z���ԏW���I�Ȑg�̉��𒆐S�Ƃ���T�[�r�X���P���ɕ�����s���ꍇ�̎x������ɂ��ẮA�����Ƃ��āA�d�x�K����ł͂Ȃ��A������Ƃ��Ďx�����肷�邱�ƁB �E �u�������܂߂��T�[�r�X����]���Ă���ɂ�������炸�A�������������g�̉���Ǝ������ɕK�v�Ȏ��ԕ��݂̂����d�x�K����Ƃ��Ďx����������Ȃ��v�Ƃ������������Ă���Ƃ���ł���B�d�x�K����́A��r�I�����Ԃɂ킽�葍���I���f���I�ɒ������̂ł���A���ꂪ�P���ɕ���������ꍇ�ł����Ă��P����̃T�[�r�X�ɂ��Ă͊�{�I�ɂ͌���蓙���܂ޔ�r�I�����Ԃɂ킽��x����z�肵�Ă�����̂ł��邱�Ƃ���A���p�҈�l�ЂƂ�̎���܂��ēK�Ȏx���ʂ̐ݒ���s�����ƁB

�C ������ɂ�����T�[�r�X�P����̗��p�\���Ԑ��ɂ��� ������́A�g�̉���Ǝ������Ȃǂ̎x����Z���ԂɏW�����čs���Ɩ��`�Ԃ�z�肵�Ă���A�K�v�ɉ����āA�P���ɒZ���Ԃ̖K�����s���ȂǁA���p�҂̐����p�^�[���ɍ��킹���x�����s���Ă���Ƃ���ł���B ���̂��߁A�x�����莖�����ɌW�鎖���A���ɂ����āA�x��������s������Q�ғ��Ɍ�t����ҏɁA������ɂ��Ă̓T�[�r�X�P����̗��p�\���Ԑ����L�ڂ��邱�ƂƂ��Ă���A�܂��A�ڈ��Ƃ��āA�T�[�r�X�P����̕W�����p�\���Ԑ����u�g�̉��R���Ԃ܂ŁA�Ǝ������P�D�T���Ԃ܂Łv�Ǝ����Ă���Ƃ���ł���B �x������ɓ������ẮA�\���̂�������Q�ғ��ɂ��āA��l�ЂƂ�̎���܂��ēK�ɍs�����Ƃ��K�v�ł���A������̃T�[�r�X�P����̗��p�\���Ԑ��ɂ��Ă��A�W�����p�\���Ԑ����ꗥ�ɓK�p����̂ł͂Ȃ��A�K�v�ȏꍇ�́A�W�����p�\���Ԑ����鎞�Ԑ���ݒ肷��ȂǁA��l�ЂƂ�̎���܂����x����������邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃɗ��ӂ��ꂽ���B �܂��A���� 24 �N�S�����A���p�҂̃j�[�Y�ɉ������Ǝ������T�[�r�X������A��葽���̗��p�҂��Ǝ������𗘗p���邱�Ƃ��ł���悤�A�|81�|������̉Ǝ������̎��ԋ敪�� 30���Ԋu�̋敪������ 15���Ԋu�̋敪���ւƌ������A���Ԃɉ��������ߍׂ₩�ȕ]�����s�����ƂƂ����Ƃ���ł��邪�A�x������ɓ������ẮA����܂łǂ����l�ЂƂ�̎���܂����x����������邱�Ƃ��K�v�ł��邱�Ƃɕς��͂Ȃ����̂ł���B

|

�@�d�x�K����͐g�̉��i�Q�D�T�{�̒P���j�Ƃ͈Ⴂ�A�W���Ԉȏ�̘A�����p��z�肵�ĂP���ԒP������������Ă��܂��B���̂��߁A�Z���ԍא�ŏd�x�K������g�����Ƃ��Ă��A�T�[�r�X�ł��鎖�Ə���������Ȃ����A�������Ƃ��Ă������̈����P�ӏ������I�ׂȂ��ȂǂƂ�������ԂɂȂ�܂��B

�@�������̎s�������E������̕s�O��Ȃǂ̗��R�ŁA���̎d�g�𐳂������������A�d�x�K����ŒZ���ԍאꗘ�p��i�߂�Ⴊ����܂��B���̊ԈႢ�����������߂ɁA���J�Ȃ͂��̉ے���c�����̕����N�f�ڂ��Ē��ӊ��N���Ă��܂��B

�@�d�x�K����͂Q�S���ԉ�엘�p�҂ɂW���ԘA���Ζ��̃w���p�[���R���ʼn��ɓ��邱�Ƃ�z�肵�ĒP�����Ⴍ�ݒ肳��Ă���A���Ə��̎����Ŕ�ׂ�ƁA���Ə��̏�w���p�[���P���W���Ԃ̋Ζ����Ԓ��ɂP��P���Ԃ���P�D�T���Ԃ̐g�̉����R��T�[�r�X����ꍇ�̎����ƁA���Ə��̏�w���p�[���P���W���Ԃ̋Ζ����Ԓ��ɂW���Ԃ̏d�x�K������P��T�[�r�X����ꍇ�̎������قړ����ɂȂ��Ă��܂��B

�@

�@

�����̎s�������A���ɕ��S��̍��v�z�̌v�Z������������Ă��Ȃ��i�w���p�[���Ԑ����������ɂȂ��肩�˂Ȃ��j���

|

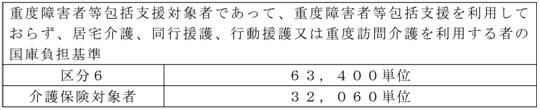

�i�S�j���ɕ��S��̓K�ȓK�p�ɂ��� ���ɕ��S��ɂ��ẮA�����J����b����߂��Ɋ�Â��A�e�T�[�r�X�̏�Q���x�敪���Ƃɗ��p�l���ɉ����ĎZ�肷�邱�ƂƂ��Ă���Ƃ���ł��邪�A�d�x��Q�ғ���x���̑ΏۂƂȂ�҂ɂ��ẮA�d�x��Q�ғ���x���𗘗p���Ă��Ȃ��ꍇ�ł����Ă��ȉ��̒P�ʐ����K�p�ł��邱�ƂƂȂ��Ă���B

���ɕ��S��̎Z��ɓ������ẮA���p�҂̌ʂ̏�Ԃ�c��������ŁA�K�ȒP�ʂ̓K�p�����Ă��������悤�A�Ǔ��s�����Ɏ��m�������������B �Ȃ��A���� 26 �N�x����́A��Q�x���敪�ɂ�����s���֘A���ړ��̓_�����V�X�e����ŕ\�������d�l�ƂȂ�̂ŁA�����p�肢�����B |

�@�V�K�̋L�q���e�ł��B���ɕ��S��̖��ŁA�݂Ȃ���̌��ő傫�����P�ł��鎖���킩��܂����B

�@���J�Ȃō��ɕ��S��I�[�o�[�̎s�����̓�����s�b�N�A�b�v���Ē��ׂ��Ƃ���A�d�x��Ώێҁi���ςł͂Q�D�T�����x�j���S�����Ȃ��Ƃ����ӂ��ɊԈ���ď������Ă���s��������������悤�ł��B�d�x��Ώێҁi�`�k�r�Ȃǂ̐l�H�ċz�험�p�҈ȊO�ɂ��A�d�x�S�g��Q��d�x�s����Q�Ȃǂ̂őΏۂɂȂ�i���N�x����͍s�������_���ɘa����Ώێ҂�������j�j�͒ʏ���w���p�[���x�����g���Ă��Ă��P�����U�R���S�O�O�O�~���̍��ɕ��S��Ōv�Z���܂��B�������A����Ēʏ�̋敪�U�̒Ⴂ���l�ō��ɕ��S����v�Z���Ă���s�����������悤�ł��B���ɕ��S����i�w���p�[���Ɣ�j�I�[�o�[���Ă���s�����̒��ɂ́A�d�x��Ώێ҂𐳂����v�Z������I�[�o�[���������Ȃ�ꍇ��A���Ȃ茸��s����������悤�ł��B�܂��A���ɕ��S����I�[�o�[���Ă��Ȃ��Ă��A�M���M���̏ꍇ���e��������܂��B�s�����͍��ɕ��S����Ȃ��悤��Q�ҌX�l�̃w���p�[���Ԑ������Ƃ���l�߂悤�Ƃ����͂������܂��B�F����ŁA���Z�܂��̎s�����ɂ��̕��͂������āA�������v�Z����悤�ɓ`���ĉ������B

�@�Ȃ��A��L�ŏЉ�ꂽ���@�̑��ɂ��A�s�����̍��ɕ��S����z���グ����@������܂��B�ȉ��̕��@���s�����ɗv�]���ĉ������B

|

�E �ړ��x�������g���Ă��Ȃ����p�҂ɂ́A�d�x�K�����ʉ@������x������i�N�ɂP��ł��K��n�T�[�r�X���g���A�P�Q�������̍��ɕ��S����s�����̍��v�z�ɉ��Z����܂��j �E ���݃w���p�[���x�i�K��n�T�[�r�X�j��S���g���ĂȂ���Q�҂ɂ́A�}�a�ɔ����āA�S���ɒʉ@����𐔎��Ԃ����x�����肵�Ă����B�������ׂȂǂł���ǂ��Ȃ����ꍇ�́A���i�̓w���p�[���s�v�Ȑl�ł��A�ʉ@�Ƀw���p�[���t���Y���܂��̂ň��S�ł��B�܂��A���̌��ʁA�N�P��ł��ʉ@������g���A�P�Q�������̍��ɕ��S����s�����̍��v�z�ɉ��Z����܂��B �E ���݃w���p�[���x�i�K��n�T�[�r�X�j��S���g���ĂȂ���Q�҂ɂ́A�Ƒ��̋}�Ȋ������Ղ�}�a���ɔ����āA�S���ɉƎ�������g�̉���d�x�K����𐔎��Ԃ����x�����肵�Ă����B�Ǝ������͉Ƒ��������̏ꍇ�͎g���܂��A�����Ƌ���Ƒ������Ȃ����ɂ͗�O�I�ɗ��p�ł���P�[�X���L��܂��B

|

��������A�y�x��Q�҂�Ƒ��ɉ��͂����鐢�т̏�Q�҂ɂƂ��ď�����b�ł����A���̌��ʁA���p���N�P��ł�����ƁA�s�����̍��ɕ��S����v�z���傫���オ��A�]�T���ł��܂��B����ɂ��A�����ԉ�삪�K�v�ȏd�x��Q�҂ɑ��č��ɕ��S��I�[�o�[���C�ɂ��ď\���Ȏx���ʂ��o���Ȃ��s�����ł��A�w���p�[���Ԑ����K�v�Ȃ����o�₷���Ȃ�܂��B

�@���ЁA�F����œs���{���₨�Z�܂��̎s�����ɗv�]���Ă��������B

�Q�l�����N

�s�������_���ɘa�ق�

|

�i�T�j���̑� �@ ��a���ғ��̋����쓙�̗��p�ɂ��� ���� 25 �N�x���A��a���ғ��ɂ��ẮA��Q�ґ����x���@�̑ΏۂƂ��ꂽ�Ƃ���ł���B�]���̓�a���ғ��z�[���w���v�T�[�r�X���Ƃ����{���Ă����s�����ɂ����Ă͏�Q�����T�[�r�X�ł̋�����̗��p�������܂��Ƃ���ł��邪�A��a���ғ��z�[���w���v�T�[�r�X���Ƃ����{���Ă��Ȃ������s�����ɂ����Ă��A������̃j�[�Y��c������ƂƂ��ɁA�e�s���{���ɂ�����ẮA�q�����ǂƂ��A�g�̏�A�Ǔ��s�����y�ш�Ë@�֓��̊W�@�ւɑ��Ă����m��}��Ȃǂ̔z�������肢����B

�A ��Q�x���敪�ւ̌������ɔ����s������̊�̕ύX�ɂ��� ��Q�x���敪�ւ̌������ɔ����A�s������y�яd�x��Q�ғ���x���̍s���֘A���ڂɊւ������A�]���̍��ڂP���� 12 ���ڂƂ��A��_�� 10 �_�ȏ�Ƃ��邱�ƂƂ��Ă���B����ɔ����A�������̐l���z�u�̐����Z���̑Ώێ҂ƂȂ��ɂ��Ă��ύX�ƂȂ�̂ł����ӊ肢�����B�i�֘A�����D�i89 �Łj�j |

�s������̔���̓_���̊ɘa�ɂ��A�s������Ώێ҂������܂��B

���x�s����Q�x���җ{�����C�Ȃ�

|

�P ���x�s����Q��L����҂ɑ���x���ɂ���

�i�P�j�n��ɂ����鋭�x�s����Q��L����҂ɑ���̐��̋����ɂ��� ���� 26 �N�S������A�d�x�K����̑Ώۊg��ɂ��A�ݑ�̍s����Q��L����҂����p�ł����Q�����T�[�r�X�ɏd�x�K���삪����邱�ƂƂȂ�B����ɂ��A�ݑ�̍s����Q��L����҂̎x���Ɍg��鑊�k�x���A�s������A�d�x�K���쓙�̎��Ə��Ԃ̘A�g�┭�B��Q�Ҏx���Z���^�[�ɂ�邱���̎��Ǝ҂ɑ���R���T���e�[�V���������d�v�ƂȂ邱�Ƃ���A�s���{���y�юw��s�s�ɂ�����ẮA���B��Q�Ҏx���̐������ɂ����锭�B��Q�Ғn��x���}�l�W���[�����p����ȂǁA�n��x���̐��̋����ɂ����ӂ������������B

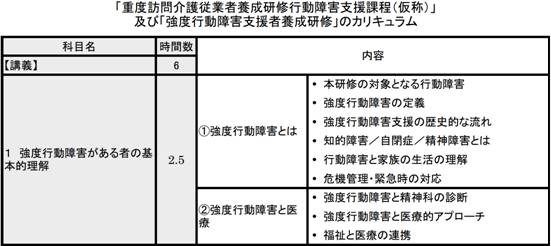

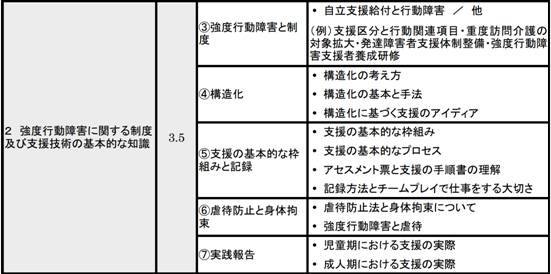

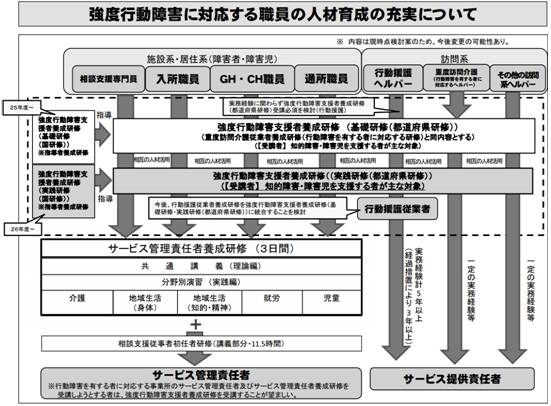

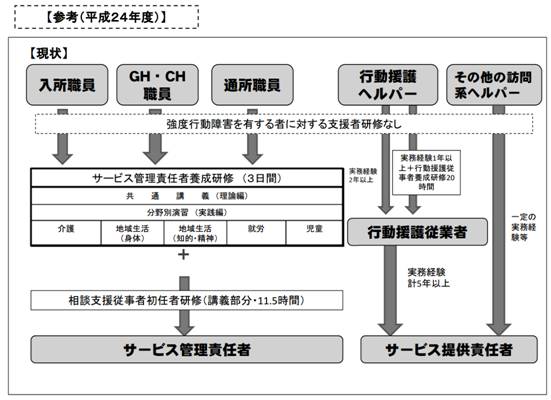

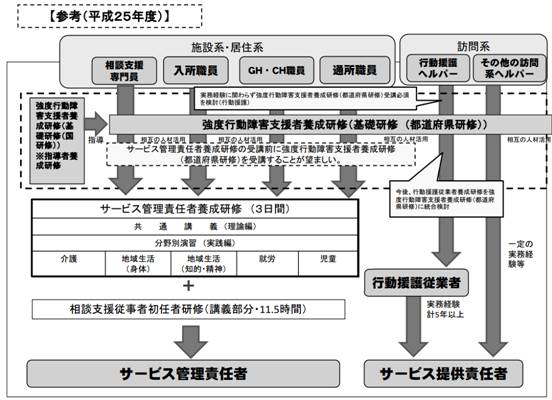

�i�Q�j���x�s����Q�x���җ{�����C�ɂ��� ���x�s����Q��L����҂ɑ���x���ɂ��ẮA���� 25 �N�x�ɁA�x�� �҂ɑ��錤�C�Ƃ��āA���x�s����Q�x���җ{�����C���Ɓi�ȉ��u��b���C�v�Ƃ����B�j��s���{���n�搶���x�����Ƃ̃��j���[���ڂɐ��荞�Ƃ���ł���B���̊�b���C�̎w���҂�{�����邽�߂̌��C��Ɨ��s���@�l�����d�x�m�I��Q�ґ����{�݂̂��݂̉��i�ȉ��u�̂��݂̉��v�Ƃ����B�j�ɂ����Ď��{���Ă���Ƃ���ł���̂ŁA���p��}��ꂽ���B �܂��A�e���Ə��ł̓K�Ȏx���̂��߂ɁA�K�Ȏx���v����쐬���邱�� ���\�ȐE���̈琬��ړI�Ƃ��A�T�[�r�X�Ǘ��ӔC�ғ��ɑ��邳��ɏ�ʂ̌��C�i�ȉ��u���H���C�v�Ƃ����B�j�����{���邽�߁A���� 26 �N�x�\�Z�Ăɂ����āA�e�s���{���̎x���҂ɑ�����H���C��s���{���n�搶���x�����Ƃ̃��j���[���ڂɐ��荞�Ƃ���ł���B���H���C�ɂ��Ă��A���� 26�N�x���A�w���҂�{�����邽�߂̌��C���̂��݂̉��Ŏ��{����\��ł���̂ŁA�ϋɓI�Ȏ�g�ɓw�߂�ꂽ���B �Ȃ��A���H���C�Ɋւ���ڍׂɂ��ẮA�ʓr���m���邱�ƂƂ���̂ŁA �����m�����肢�����B �i�֘A�����F���x�s����Q�ɑΉ�����E���̐l�ވ琬�ɂ��āi�|���`�G�j�i�Q�Ł`�j�j

|

�i��L�̃|���`�G�ɑΉ����镔�����A�ȉ��̂R�̐}�ł��j

�z���ƌo�ljh�{

|

�Q ���E�����ɂ��\ႋz�����̎��{���ɂ���

���Ə������A����̎��Ƃ̈�Ƃ��Ě\ႋz�������s�����߂ɓs���{���m���ɓo�^���s������Q�����T�[�r�X���Ǝ҂̐��i�o�^����s���ƎҐ��j�́A�S���� 10,569 �����i���� 25 �N�S���P�����݁j�ƂȂ��Ă���B���̂����A��Q���ҊW�ł� 1,963 �����ƂȂ��Ă���A�O�N�x�i���� 24 �N�V���P�����݁i�S��3,355 �����A��Q���ҊW 614 �����j�Ɣ�r����R�{�ȏ�̑����ƂȂ��Ă���B �i�Q�l�t�q�k�F�\ႋz�������x�̎��{�j http://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/hukushi_kaigo/seikatsuhogo/tannokyuuin/01_seido_02.html �������Ȃ���A�n��ɂ���Ă͚\ႋz�������s�����Ə����g�߂ɂȂ��Ȃǂ̐���������邱�Ƃ���A�e�s���{���ɂ�����ẮA�Ǔ��s�����Ƃ��A�g���A��ÓI�j�[�Y�������Q�ғ������������Z�݊��ꂽ�ꏊ�œK�ȏ�Q�����T�[�r�X������悤�A�o�^����s���Ǝ҂̓o�^�𑣂��Ȃǂ��z�ӊ肢�����B �܂��A���E�����ɂ��\ႋz�����̎��{�̂��߂̌��C���Ƃ̂����A����25 �N�x�̓���̎ґΏۂ̓s���{�����C�i��R�����C�j�ɂ��ẮA�u�Љ���m�y�щ�앟���m�@�v�̈ꕔ�����ɔ����A�Љ�E����ǂɂ����ăZ�[�t�e�B�l�b�g�x���������Ɣ�⏕���ɂ����{���Ă����Ƃ���ł��邪�A���� 26�N�x�ɂ��Ă������������{�ł���悤�A���N�x�\�Z�Ăɐ��荞�Ƃ���ł���B ���̂��߁A�s���{���ɂ����ẮA���� 26 �N�x�ɂ����Ă��W���Ǔ��ƘA�g��}��A�u�\ႋz�������C�v�̎��{�ɂ��āA�s���{���y�ѓo�^���C�@�ւ̕K�v�Ȍ��C���{�̐��̍\�z�y�ьp���ɓw�߂Ă��������ƂƂ��ɁA�u�Z�[�t�e�B�l�b�g�x���������Ɣ�⏕���v�ɂ��Ă����������Ή��\�ƂȂ��Ă��邱�Ƃ���A���⏕���̊��p�ɂ��Č������Ă��������A��ÓI�ȃj�[�Y�������Q�ғ����n��ɂ����Ě\ႋz����������悤�A���C�̎��{�̐��̐����������肢�������B �Ȃ��A�Љ���m�y�щ�앟���m�@�ɂ��āA�����@�̎{�s�� 27 �N�S������P�N�ԉ����i���� 28 �N�S������j����Ă�{����ŐR�c���Ă��邱�Ƃɔ����A���� 27 �N�S���P������̎{�s�ƂȂ��Ă����앟���m���s�����i�Љ���m�y�щ�앟���m�@��Q���Q���j�Ɂu�\ႋz�����v��������K�蓙�ɂ��Ă��P�N��������ƂƂ��ɁA���� 27 �N�x�̉�앟���m���Ǝ����Ɂu��ÓI�P�A�v���o�肵�Ȃ����ƂƂ��ꂽ�Ƃ���ł���̂ŁA�����m�肢�����B ���� 24 �N�x�ɂ�����e�s���{���̚\ႋz�������C�i��R�����C�j�̎��{�����ɂ��āA�e�s���{���̋��͂̉����{�����Ă����������Ƃ���ł��邪�A�������ʂɂ��Ă͍��N�x���Ɍ����J���ȃz�[���y�[�W�ł���������\��ł���B�{�����ɂ��ẮA���� 25 �N�x�������������{�\��ł���A���N�x���ɒ����[�𑗕t����\��ł���̂ł����͕����肢����B

|

�@�z���ƌo�ljh�{�̂ł��鎖�Ə��͊m���ɑ����Ă���悤�ł��B�����A�d�x�K����Ȃǂ̕���ł́A�܂��܂��S���T�[�r�X������Ȃ��n�悪��������A���ɂ́u�l�H�ċz�험�p�ɂȂ����炢�ܗ��Ă���w���p�[���Ə������ׂēP�ނ���ƌ����̂ŁA�l�H�ċz���t�����Ȃ��v�Ȃǂ̑��k�����Ă��܂��B

�@�Ȃ��A�z���ɂ��Ă͂����Ɍf�ڂ���Ă���V�@�̌��C�����ŔN�ɐ����s��ꂸ�Ȃ��Ȃ����Ȃ����߁A�]���̒ʒm�ɂ�铯�ӏ������킵�čs�����@���P�v�[�u�Ƃ��Ďc����Ă��܂��B��҂��Ō�t�ȂǂɂP��K���A���Ƃ̓y�b�g�{�g�����f���ȂǂłP�O�O��قǗ��K����A�ł���悤�ɂȂ�܂��B���S���ĔC������Ə�Q�҂����f������A�w���p�[�Ə�Q�҂œ��ӏ������킵�A�z�����Ă��炤�����\�ł��B

�@

�i��ljے���c�����̓��W�͈ȏ�B�j

�@

![]()

�@

�@

���J�ȁ@���k�x���̎����A���@�Z���t�v���������p����s�����ւ̒��ӊ��N��

�@���J�Ȃ͑��k�x���ɂ��Ă̎����A�����o���܂����B���J�Ȃ́A�w���p�[���x�Ȃǂ̎x������̍ۂɁA��R�҂̑��k�x�����Ə������T�[�r�X�����p�v����Q�l�Ɏs�������x�����肷��d�g�݂��R�N�v��őS���p�҂ɓ�����ڎw���Ă��܂��B����̎����A���ł킩�������Ƃ́A�S���̑S���p�҂ŃT�[�r�X�����p�v��͂S���̂P�����쐬�ς݂ɂȂ��Ă��܂���B����ɁA�s���{�����ƁE�s�撬�����Ƃɔ��ɑ傫�Ș���������A�ł��i��ł���Ƃ���ł͊��ɑS���p�҂̔����ȏ�Ōv�悪�쐬�ς݂ƂȂ��Ă��܂����A�ł��i��ł��Ȃ��Ƃ���ł͂��̖� �U���̂P�ɂƂǂ܂��Ă���悤�ł��B���̂��ߌv��̒x����C�ɂ���s�������A��Q�҂��Z���t�v��������]���Ă��Ȃ��̂ɃZ���t�ŗ��p�v�����Q�҂ɍ�点�Ă���P�[�X������A�ȉ��̕ʓY�Q�̓��e�����J�Ȃ͏o���܂����B

�i�S���͂g�o�Ɍf�ځj

�� �� �A ��

���� 26 �N�Q�� 27 ��

�s���{��

�e �w��s�s ��Q�ی�������lj� �䒆

�� �j �s

�����J���ȎЉ雷���Ǐ�Q�ی�������

��Q�����ےn�搶���x�����i��

�v�摊�k�x���E��Q�����k�x���̑̐�������

�i�߂�ɓ������Ă̊�{�I�l�������ɂ���

�i�����j

�ʓY�Q

������u�Z���t�v�����v���t����ɓ������Ă̗��ӎ���

�i�P�j��{�I�l����

��Q�ґ����x���@�� 22 ���T���⎙�������@�� 21 ���̂T�̂V��T���ł́A�s�撬������T�[�r�X�����p�v��ē��̒�o�����߂�ꂽ��Q�Җ��͏�Q���̕ی�҂́A���k�x�����Ə��ȊO�ɂ����č쐬�����T�[�r�X�����p�v��ē��i�Z���t�v�����j���o���邱�Ƃ��ł�����̂Ƃ���Ă���B

���́u�Z���t�v�����v���̂́A��Q�Җ{�l�i���͕ی�ҁj�̃G���p�������g�̊ϓ_����͖]�܂������̂ł���B����A�ꕔ�̎s�撬���ł́A�v�摊�k�x�����̑̐������ɏ\���ɗ͂����Ȃ��܂܈��ՂɁu�Z���t�v�����v���o������悤�U�����Ă���Ƃ̎w�E���Ȃ���Ă�����̂Ə��m���Ă���B

���ẮA�e�s�撬�����u�Z���t�v�����v���t����ɓ������Ă̗��ӎ��������L�Ɏ����̂ŁA���Q�Ƃ��������A���I�Ȓm���̂��ƂœK�ȃT�[�r�X�����p�v�擙���쐬�����̐���i�߂Ă������������B

�i�Q�j�u�Z���t�v�����v���t����ɓ������Ă̗��ӎ���

�@ �u�Z���t�v�����v�́A��Q�ґ����x���@�{�s�K���� 12 ���̂S�y�ю��������@�{�s�K���� 18 ���� 14 �ɂ����āu�g�߂Ȓn��Ɏw����葊�k�x�����ƎҁE�w���Q�����k�x�����Ǝҁi�ȉ��u�w����葊�k�x�����Ǝғ��v�Ƃ����B�j���Ȃ��ꍇ���͐\���҂���]����ꍇ�v�ɐ\���҂��s�撬���ɒ�o�ł��邱�ƂƂ���Ă��邪�A���̂����u�\���҂���]����ꍇ�v�ɂ��Ă͐\���҂̎��R�Ȉӎv���肪�S�ۂ���Ă��邱�Ƃ��O��ł��邱�ƁB�܂��A�u�g�߂Ȓn��Ɏw����葊�k�x�����Ǝғ����Ȃ��ꍇ�v�ɂ��Ă͎s�撬���i�s���{���j���K�v�Ȑ��E�K�͂̎��Ə��̗U�v�Ɍ������w�͂��s���Ă��Ȃ��̐����m�ۂ���Ȃ��ꍇ���O��ł��邱�ƁB

�A �e�s�撬���́A���� 27 �N�x�Ɍ������̐��������e�s�撬���E�s���{�����i�߂Ă��钆�ŁA�̐������Ɍ������w�͂����Ȃ��܂܈��Ղɐ\���҂��u�Z���t�v�����v�ɗU������悤�Ȃ��Ƃ͌��ɐT�ނׂ��ł��邱�ƁB

�B �w����葊�k�x�����Ǝғ����Ȃ����Ƃɂ��u�Z���t�v�����v�ɂ��ẮA�\���҂��\�Ȍ��葬�₩�ɓK�Ȏx��������悤�ɁA��������w����葊�k�x�����Ǝғ��̏[���Ɍ������x����}��ׂ��ł��邱�ƁB�܂��A���Y�s�撬���Ƃ��ĊǓ��̏�Q�����T�[�r�X���Ə����̏Ɋւ������L�ڕ��@�Ɋւ�������⑊�k���\���Ȏx�����s���ƂƂ��ɁA���j�^�����O�ɑ�����̂Ƃ��āA�s�撬�����{�l�̏����I�ɔc�����ׂ��ł��邱�ƁB����ɁA�K���������p�ғ�����]���č쐬�������̂ł͂Ȃ����Ƃ܂��A�x������̍X�V���ɂ́A�w����葊�k�x�����Ǝғ��ɂ����ăT�[�r�X�����p�v�擙���쐬���ׂ��ł��邱�ƁB

�@

�@

![]()

![]()

�@

�@

�����ی���Q�U�N�x���@(�P�l��炵�̏ꍇ�̌��z)

�i���̊z�����������Ȃ������琶�ۊJ�n�ɂȂ��j�i���������ύX�_�j

|

�@ �@�@�P���n��1(�s��) �@ �@�@�@�̕ی� �@ �@�@�@�v26��1759�~ |

�@�@�Q���n��1 �@�@�̕ی� �@�v23��5432�~ |

�@�R���n��2 �@�̕ی� �v20��2638�~ |

||||

| �@ |

|

|

||||

|

�P�ށi�H��j20�`40�̊z �Q�ށi���M�E�ߕ��E�G��j ��Q�҉��Z�i�蒠�P��Q���j �d�x��Q�҉��Z�i�V���`�j ���l��엿��ʊ(�S�����z) �Z��}��(�P.�R�{�z�j (���e���ňႤ) |

39443�~ 42106�~ 26750�~ 14140�~ 69520�~ 69800�~ (�������s�̊z) |

|

|

|||

|

|

35730�~ 38162�~ 24880�~ 14140�~ 69520�~ 53000�~ (�������s�̊z) |

|||||

|

|

31432�~ 33536�~ 23010�~ 14140�~ 69520�~ 31000�~ (���k�C���̊z) |

|||||

�@

�����̕K�v�Ȃ��l�͏d�x��Q�҉��Z�Ƒ��l��엿��ʊ���������z�i�w���p�[���x���ŕK�v�ȉ�삪���ׂđ���Ă���ꍇ�͑��l��엿��ʊ���������z�j�����ۊ�ɂȂ�܂��B

�����ۂɂ͑��l��엿���ʊ�̏������F���b���F�Ő��ۊz�͑����܂��B

�����̕\�ɍڂ��Ă��镔���͐\�����Č����P�S���ȓ��Ɏ��܂��B���ʊ�̕����͂���ȏォ����܂��B(�d�b�Ŗ����i�s���Ȃ��Ɠ��ʊ�̏��ނ͒I���炵�ɂ���邱�Ƃ�����̂Œ���)

|

�����J�ȕی�یW���k:�u���ۂ����邩�ǂ����́w���ۊ�x�̎Z��ɁA�w���̕K�v�ȎԈ֎q��Q�҂̏ꍇ�́A�Z��}���i�P.�R�{�z�j�Ƒ��l��엿��ʊ������悤�x�e�n�̕����������̃��[�J�[�Ɏw�����Ă���̂ł����A����Ă��Ȃ��ꍇ�͎w�����܂��̂ŘA�����������B�v |

|

�������ۊ�ɂ��āA�����������̃��[�J�[�����m�ȏꍇ�A�@���̕\�������Ďw�E���Ă��������B�A����ł����߂Ȃ�A����x�W�ɘA�����������A���J�ȕی�ۂ���w�����Ă��炢�܂��B |

�Q�l�@25�N7���܂ł̌��z�i��L���v�z�j�́A�P���n��1�F26��0480�~�@�Q���n��1�F23��4150�~�@�R���n��2�F19��8260�~�B24�N�x�����3�N�ԂŖ�1��1000�~������\�肾�������A����ő��ɍ��킹�Đ��ۂ�����������A�オ���Ă���B

�@

�@

�����ی����ƁA��엿�E�~������E�ƒ��E�Z�������E�����@��������

�@��Q�҂��g����ƒ��������x�E�Q�O���~�ȏ�̏Z�������E��엿���x�ŁA�S���ǂ��ł����ꐧ�x�ŗ��p�ł�����̂͐����ی�̒��ɂ��鐧�x�����ł��B

�@�����ی�łȂ��Ă��g����A���̉�쓙�̐��x������Ă����s�����͈������������Ă����˂Ȃ�܂��A�s����������O��Ƃ��āA���܌��݈�l��炵�̏d�x��Q�҂��P�l�ȏア�Ȃ��Ɓu�����҂Ƃ��Ă̌��ʂ̂�����v�͂ł��Ȃ��̂ŁA�Ƃ肠���������Ő��x�����܂ł͐����ی���Ƃ��Đ������邵������܂���B

�Q�U�N�x�̐��ۂ̊�z�́A�ȉ��̂悤�ɂȂ�܂��B

|

���l��엿 |

��ʊ��V���~�����b���F�͂P�R���~��`�P�W���~�� |

|

�ƒ� |

�Z��}�����ʊ1.3�{�z �����s�̂P�E�Q���n��@ ���U���X�W�O�O�~ |

|

�Z����� |

�������������Ɛ��ۂp���ā@�S���ꗥ�Q�T�O���~ |

|

���z�����@�� |

�������������Ɛ��ۂp���ā@�S���ꗥ�P�V�O���~ |

���ڂ����͎����W�S���u�����ی�ƏZ������E�����@��̐��x�v�������������B

�������ی�́A���Y���Ȃ��āA�������u�N���Ɠ��ʏ�Q�Ҏ蓖�v�����̈�l��炵��Q�ҁi���̕K�v�Ȑl�j�Ȃ�A�N�ł����܂��B

�������錛�@�Œ�߂�ꂽ�u�Œ���x�̐����v�ȉ��̐�����Ԃ̐l�͐����ی�ł��̍��z������Ŗ��߂���ƕی�@�ŋK�肳��Ă��܂��B�u�Œ���x�̐����v�́A�����ɒ����Ɓu���ۊ�v�i�ł��c�ɂ́g�R���n�̂Q�h�̏��łQ�O���~�ȏ�A�����́g�P���n�̂P�h�̏��łQ�U���~�ȏ�j�Ƃ������̂ɂȂ�A���X�̎��������̋��z�ȉ��Ȃ琶�ۂ��J�n����܂��B

�����݁u�N���Ɠ��ʏ�Q�Ҏ蓖�i�P�P���~��)�v�ŕ�炵�Ă����l��炵��Q�҂́A�S���w���@�ᔽ�̍Œ��ȉ��̐����x�����Ă��邱�ƂɂȂ�܂��B

�@

�@

�@

�����ی�̎�

�P�g�̑S�g����Q�҂͐����ی���₷���A�S���ǂ��ł��A���������P�X���~�`�Q�U���~�ȉ��Ȃ���܂��B�i�����Ȃǂ̎��Y������A�����ی�Ŏ���z����엿�E�ƒ��ȂǂɎg���A�g���莟��\���ł��܂��B�j

�@�����Ƃ́A�@��Q�N���A�A���ʏ�Q�Ҏ蓖�i���̂Q���v�łP�P���~��j�A �B�d����ȂǁA�C���^�i���������̍T������j�A�D�ی��̎��z�A�Ȃǂ̍��v�ɂȂ�܂��B�����̍��v���A�i�P�l��炵�̏ꍇ�j�R���n�̂Q�Ȃ猎�P�X���~�ȉ��A�P���n�̂P�Ȃ�Q�U���~�ȉ��Ȃ琶���ی�����܂��B�i�������A�w���p�[���x�ʼn�쎞�Ԃ�����Ă���ꍇ�́A���l��엿��ʊ�z����V���~�ゾ���Ⴂ�z�ɂȂ�܂��j�B

�@���Y������ꍇ�A�����ɂ͐����ی�����܂���B�Ⴆ�A����������ꍇ�A�A�p�[�g�����~������Ɏg���A�Z�����������A���t�g�J�[���A�����@��A����p�A���C���s�A�����Ȃǂōs���Ă��鎩�������v���O������s�A�J�E���Z�����O�̍u���ȂǂɎQ���i��������A���҂Q�l�̌�ʔ�Ɖ�엿���x�����A���Ȃ�̊z�ɂȂ�܂��j�A�ȂǂɎg�����Ă��������B����ł��]��ꍇ�A�����A�u��b���F��엿�{�ƒ��v�̊z�i��Q�O���~�j���������牺�낵�āA��엿��ƒ��Ɏg���Ă����Ă��������B�i���̊z�́A�����ی삪�J�n���ꂽ�琶���ی쐧�x�Ƃ��Ď��܂��̂ŁA�������s���Ă��A�����������ی���Ȃ���p���ł��܂��j�B

�@�Ƃ�y�n�̎��Y������ꍇ�A��{�I�ɂ͔��p���Ă������g����܂ł́A�����ی�͎��܂���B�������A���݁A�Z���Ƃ��Ďg���Ă���Ɖ��́A���̒n��̐��ۂ̉ƒ���Ŏ����L�����x�̏ꍇ�A�ۗL���F�߂��܂��B�����ƍL���ꍇ�́A�Ă��镔�����ԑ݂��ɏo���Ȃǂ��āA�����ɉ�����w�͂����邱�ƂŁA�ۗL���F�߂��܂��B�����̏ꍇ�A�����̉Ƃ�����̂ŁA�����ی�̏Z��}���͎��܂���B

�����ی��Q�T�`�Q�V�N�x��\�i���z�j

�@

�@�R�y�[�W�O�̐����ی��z�̕\�����Ȃ��炱�̃y�[�W�̊�z�ڍׂ��������������B�����ی��z�ȉ��̎����̏�Q�҂́A���Y���Ȃ���A�����ی�����܂��B�i���Ƃ��A��b�N���Ɠ��ʏ�Q�Ҏ蓖�݂̂̕��͎��������P�P���~�ȉ��ł����A���ۊ�͌��P�X���~����Q�U���~�ł��j�B

��P�� ��z�@�@�~�@�@�@

|

���n�� �N�� |

�P���n �|�P |

�P���n �|�Q |

�Q���n �|�P |

�Q���n �|�Q |

�R���n �|�P |

�R���n �|�Q |

|

0�� �` 2�� |

21,510 26,660 |

20,540 25,520 |

19,570 24,100 |

18,600 23,540 |

17,640 22,490 |

16,670 21,550 |

|

3�� �` 5�� |

27,110 29,970 |

25,890 28,690 |

24,680 27,090 |

23,450 26,470 |

22,240 25,290 |

21,010 24,220 |

|

6�� �` 11�� |

35,060 34,390 |

33,480 32,920 |

31,900 31,090 |

30,320 30,360 |

28,750 29,010 |

27,170 27,790 |

|

12�� �` 19�� |

43,300 39,170 |

41,360 37,500 |

39,400 35,410 |

37,460 34,580 |

35,510 33,040 |

33,560 31,650 |

|

20�� �` 40�� |

41,440 38,430 |

39,580 36,790 |

37,710 34,740 |

35,840 33,930 |

33,980 32,420 |

32,120 31,060 |

|

41�� �` 59�� |

39,290 39,360 |

37,520 37,670 |

35,750 35,570 |

33,990 34,740 |

32,220 33,210 |

30,450 31,810 |

|

60�� �` 69�� |

37,150 38,990 |

35,480 37,320 |

33,800 35,230 |

32,140 34,420 |

30,460 32,890 |

28,790 31,510 |

|

70�Έȏ� |

33,280 33,830 |

32,020 32,380 |

30,280 30,580 |

29,120 29,870 |

27,290 28,540 |

26,250 27,340 |

�E�e�}�X�̏�i���Q�S�N�x�P���ɏ���ő��z�������z�������z�A���i���Q�V�N�x�z�B�P�ނ͎���H��̏o���z�肵����z�B�Q�T�E�Q�U�E�Q�V�N�ƁA�R�N�����ĉ��i�̂Q�V�N�x�̊z�Ɉ��������i�O�`�T�͈����グ�j����B

�i�Q�T�N�x�́u��i�~�R���̂Q�v�{�u���i�~�R���̂P�v�̍��v�z���A�Q�U�N�x�́u��i�~�R���̂P�v�{�u���i�~�R���̂Q�v�̍��v�z�j�B

�E�Ȃ��A���i�̂Q�V�N�x�z�́A�P�l���т͏�L�̊z�ƂȂ邪�A�Q�l���т͏�L�z���Q�l���i�Q�{�j��88.5���ɁA�R�l���т͂R�l����83.5���ɂ��A���̌���l����������ƌ����Ă����A�P�O�l���тł�66.45���̊z�ɂȂ�B

�@

��Q�� ��z�@�@�~

|

��z

|

���@�@�с@�@�l�@�@���@�@�� |

|||

|

�P�l |

�Q�l |

�R�l |

�S�l |

|

|

�P���n�|�P |

44,690 40,800 |

49,460 50,180 |

54,840 59,170 |

56,760 61,620 |

|

�P���n�|�Q |

42,680 39,050 |

47,240 48,030 |

52,370 56,630 |

54,210 58,970 |

|

�Q���n�|�P |

40,670 36,880 |

45,010 45,360 |

49,900 53,480 |

51,660 55,690 |

|

�Q���n�|�Q |

38,660 36,030 |

42,790 44,310 |

47,440 52,230 |

49,090 54,390 |

|

�R���n�|�P |

36,640 34,420 |

40,560 42,340 |

44,970 49,920 |

46,540 51,970 |

|

�R���n�|�Q |

34,640 32,970 |

38,330 40,550 |

42,500 47,810 |

43,990 49,780 |

�E�e�}�X�̏�i���Q�S�N�x�A���i���Q�V�N�x�z�B�Q�ނ͐��т��Ƃ̌��M��E���i�o���z�肵����z�B���ѐl���ɉ����Ċ�z�����܂�B

�E�Q�T�E�Q�U�E�Q�V�N�ƁA�R�N�����ĉ��i�̂Q�V�N�x�̊z�ɕς��B

�i�Q�T�N�x�́u��i�~�R���̂Q�v�{�u���i�~�R���̂P�v�̍��v�z���A�Q�U�N�x�́u��i�~�R���̂P�v�{�u���i�~�R���̂Q�v�̍��v�z�j�B

�E�P�l���т͊z�������邪�A�Q�l���шȏ�͏オ��B�T�l�ȏ�͂g�o�Q�ƁB

��L�̕\�̂ق��P�P���`�R���͒g�[��p���������ނ��߁A�S���U�i�K�̓~�G���Z������B��Ƃ��ĂR�̋��n�̂P�l���т̊z���ȉ��ɋ�����B

|

�~�G���Z�i�P�l���т̊z�j |

�P���n�P |

�Q���n�P |

�R���n�Q |

|

|

�T�� |

�k�C��,�X,�H�c |

24,260 |

22,080 |

18,800 |

|

�U�� |

���,�R�`,�V�� |

17,340 |

15,780 |

13,440 |

|

�V�� |

�{��,����,�x�R,���� |

11,520 |

10,480 |

8,930 |

|

�W�� |

�ΐ�,���� |

8,790 |

8,000 |

6,810 |

|

�X�� |

�Ȗ�,�Q�n,�R��,��,����,���� |

6,130 |

5,580 |

4,750 |

|

�Y�� |

���̑�(��:���,�����`����) |

3,080 |

2,800 |

2,380 |

��Q�҉��Z�i�P�E�Q���j |

|

�������d�x��Q�҉��Z |

||

|

���n�� |

�ݑ� |

|

|

���ʏ�Q�Ҏ蓖�Ώێҁi�펞�̉���K�v�Ƃ�����́j |

|

�P���n |

26,750 |

|

�S���n���ʁ@14.180�~ �i26�N7������j14,140�~ |

|

|

�Q���n |

24,880 |

|||

|

�R���n |

23,010 |

|||

�ȏ�̑��A�X�ɏڂ����͂g�o�V���y�[�W���̐��ۃ��j���[�Ɍf�ڒ��B

�Z��}��

|

�S�s���{���E�w��s�s�E���j�s���ƂɁA�P�`�Q���n�ƂR���n�̊�z������B |

�ƒ��̕⏕�B���ۂ̉ƒ�����z�ȉ��Ȃ�A�ƒ��z�܂ł����o�܂���B�����̒��ŎԈ֎q���g���ꍇ�͂P�l��炵�ł���z�i�P�l���ь����j�ł͂Ȃ��A1.3�{�z�i�ʏ�͂Q�l�ȏ㐢�ь����j���g���܂��B

�����Q�U�N�x�����ی�̏Z��}�����ʊ�z�@

|

�Ԉ֎q�������p�҂͂P�l��炵�ł�1.3�{�z���g���܂� |

�P�E�Q���n |

�R���n |

|||

|

��z |

1.3�{�z |

��z |

1.3�{�z |

||

|

1 |

�k�C�� |

29,000 |

37,000 |

24,000 |

31,000 |

|

2 |

�X��/�X�s |

31,000 |

40,300 |

23,100 |

31,000 |

|

3 |

��茧/�����s |

31,000 |

40,000 |

25,000 |

33,000 |

|

4 |

�{�錧 |

35,000 |

45,100 |

28,000 |

37,000 |

|

5 |

�H�c��/�H�c�s |

31,000 |

40,000 |

28,000 |

37,000 |

|

6 |

�R�`�� |

31,000 |

40,000 |

28,000 |

37,000 |

|

7 |

������ |

31,000 |

41,000 |

29,000 |

38,000 |

|

8 |

��錧 |

35,400 |

46,000 |

35,400 |

46,000 |

|

9 |

�Ȗ،� |

32,000 |

41,000 |

32,200 |

41,800 |

|

10 |

�Q�n��/�O���s/����s |

34,200 |

44,500 |

30,700 |

39,900 |

|

11 |

��ʌ�/�������s |

47,700 |

62,000 |

41,500 |

53,900 |

|

12 |

��t�� |

46,000 |

59,800 |

37,200 |

48,400 |

|

13 |

�����s |

53,700 |

69,800 |

40,900 |

53,200 |

|

14 |

�_�ސ쌧/���{��/���͌��s |

46,000 |

59,800 |

43,000 |

56,000 |

|

15 |

�V���� |

31,800 |

41,000 |

28,000 |

36,400 |

|

16 |

�x�R�� |

29,000 |

38,000 |

21,300 |

27,700 |

|

17 |

�ΐ쌧 |

33,100 |

43,000 |

31,000 |

40,100 |

|

18 |

���䌧 |

32,000 |

41,000 |

24,600 |

32,000 |

|

19 |

�R���� |

28,400 |

36,900 |

28,400 |

36,900 |

|

20 |

���쌧/����s |

37,600 |

48,900 |

31,800 |

41,300 |

|

21 |

�� |

32,200 |

41,800 |

29,000 |

37,700 |

|

22 |

���� |

37,000 |

48,000 |

37,200 |

48,300 |

|

23 |

���m�� |

37,000 |

48,100 |

36,000 |

46,600 |

|

24 |

�O�d�� |

35,200 |

45,800 |

33,400 |

43,400 |

|

25 |

���ꌧ/��Îs |

41,000 |

53,000 |

39,000 |

50,700 |

|

26 |

���s�{ |

41,000 |

53,000 |

38,200 |

49,700 |

|

27 |

���{/�����s/�L���s |

42,000 |

55,000 |

30,800 |

40,000 |

|

28 |

���Ɍ�/�_�ˎs/���{�s/���s |

42,500 |

55,300 |

32,300 |

42,000 |

|

29 |

�ޗnj� |

40,000 |

52,000 |

35,700 |

46,000 |

|

30 |

�a�̎R��/�a�̎R�s |

35,000 |

45,000 |

29,800 |

38,800 |

|

31 |

���挧 |

36,000 |

46,000 |

34,000 |

44,000 |

|

32 |

������ |

35,000 |

46,000 |

28,200 |

37,000 |

|

33 |

���R�� |

34,800 |

45,000 |

30,000 |

40,000 |

|

34 |

�L���� |

35,000 |

46,000 |

33,000 |

43,000 |

|

35 |

�R����/���֎s |

31,000 |

40,000 |

28,200 |

37,000 |

|

36 |

������ |

29,000 |

38,000 |

28,000 |

36,000 |

|

37 |

���쌧/�����s |

41,000 |

53,000 |

33,000 |

43,000 |

|

38 |

���Q��/���R�s |

32,000 |

42,000 |

27,000 |

35,000 |

|

39 |

���m��/���m�s |

32,000 |

42,000 |

26,000 |

34,000 |

|

40 |

������ |

32,000 |

41,100 |

26,500 |

34,400 |

|

41 |

���ꌧ |

30,300 |

39,400 |

28,200 |

37,000 |

|

42 |

���茧 |

29,000 |

37,600 |

28,000 |

36,400 |

|

43 |

�F�{�� |

30,200 |

39,200 |

26,200 |

34,100 |

|

44 |

�啪�� |

27,500 |

35,700 |

26,600 |

34,600 |

|

45 |

�{�茧/�{��s |

29,500 |

38,300 |

23,000 |

29,700 |

|

46 |

��������/�������s |

31,600 |

41,100 |

24,200 |

31,500 |

|

47 |

���ꌧ/�ߔe�s |

32,000 |

41,800 |

32,000 |

41,000 |

|

48 |

�D�y�s |

36,000 |

46,000 |

- |

- |

|

49 |

���s |

37,000 |

48,000 |

- |

- |

|

51 |

��t�s |

45,000 |

59,000 |

- |

- |

|

52 |

���l�s�E���s |

53,700 |

69,800 |

- |

- |

|

54 |

���͌��s |

46,000 |

59,800 |

- |

- |

|

55 |

�V���s |

35,500 |

46,200 |

- |

- |

|

56 |

���s |

39,000 |

51,000 |

- |

- |

|

57 |

�l���s |

37,700 |

49,000 |

- |

- |

|

58 |

�����s |

35,800 |

46,600 |

- |

- |

|

59 |

���s�s |

42,500 |

55,000 |

- |

- |

|

60 |

���s |

42,000 |

54,000 |

- |

- |

|

61 |

��s |

40,000 |

52,000 |

- |

- |

|

62 |

�_�ˎs |

42,500 |

55,300 |

- |

- |

|

63 |

���R�s |

37,000 |

48,000 |

- |

- |

|

64 |

�L���s |

42,000 |

55,000 |

- |

- |

|

65 |

�k��B�s |

31,500 |

40,900 |

- |

- |

|

66 |

�����s |

37,000 |

48,000 |

- |

- |

|

67 |

�F�{�s |

31,100 |

40,400 |

- |

- |

|

68 |

����s |

28,000 |

36,000 |

- |

- |

|

69 |

���َs |

29,000 |

37,000 |

- |

- |

|

73 |

�S�R�s |

- |

- |

30,000 |

39,000 |

|

74 |

���킫�s |

- |

- |

30,000 |

40,000 |

|

75 |

�F�s�{�s |

38,100 |

49,500 |

- |

- |

|

78 |

��z�s |

47,000 |

61,000 |

- |

- |

|

79 |

�D���s |

46,000 |

59,800 |

- |

- |

|

80 |

���s |

45,000 |

59,000 |

- |

- |

|

81 |

���{��s |

46,000 |

59,800 |

- |

- |

|

82 |

�x�R�s |

30,000 |

39,000 |

- |

- |

|

83 |

����s |

34,000 |

44,000 |

- |

- |

|

84 |

����s |

37,600 |

48,900 |

- |

- |

|

85 |

�s |

32,000 |

41,600 |

- |

- |

|

86 |

�L���s |

38,000 |

49,000 |

- |

- |

|

87 |

�L�c�s |

37,400 |

48,600 |

- |

- |

|

88 |

����s |

37,000 |

48,000 |

- |

- |

|

89 |

��Îs |

41,000 |

53,000 |

- |

- |

|

90 |

���Ύs |

42,000 |

54,000 |

- |

- |

|

93 |

�P�H�s |

40,000 |

51,000 |

- |

- |

|

96 |

�ޗǎs |

42,500 |

55,300 |

- |

- |

|

98 |

�q�~�s |

35,000 |

46,000 |

- |

- |

|

99 |

���R�s |

35,100 |

46,000 |

- |

- |

|

104 |

�v���Ďs |

32,000 |

41,100 |

- |

- |

|

105 |

����s |

30,000 |

39,000 |

- |

- |

|

106 |

�啪�s |

31,000 |

40,000 |

- |

- |

�s���{���i�{�������z�̐��ߎs�E���j�s�܂ށj�E���ߎs�E���j�s�̏��Ɍf�ځB

�ȏ�͐�����ŁA�ȉ��͐�����Ɏg���Ȃ��i��쎖�Ǝғ��Ɏx�����j���́B

���l�����Z(�Q�U�N�x��z)�@����N�x�ƕύX�Ȃ�

|

�@�@�i�������ʊ�j�F�S���n���� |

���@�U���X�T�Q�O�~ |

|

�i���������������F�j�F�S���n���� |

���P�O���S�Q�X�O�~ |

|

�i��b���F�j�F���n�Ƃ͕ʂ̊�@ �e�s���{���̒��������őS�����l�i�K�ɕ����Ă��� |

���P�W���S�T�O�O�~�i�����ق��j ���P�U���X�P�O�O�~�i���ق��j ���P�T���V�O�O�O�~�i���ق��j ���P�R���W�S�O�O�~�i���̑��j |

���l��엿��b���F�̒n��ڍׁi�Q�U�N�x�̎҂̂��鎩���́j

�����ق��������s�E��ʌ��E��t���E�������s�E��t�s�E���l�s�E���s

���ق������{�E���s�E��s�E���Ύs�E�����s

���ق�����錧�E�Q�n���E�O�d���E���ꌧ�E���Ɍ��E�É����E�É��s�E���É��s�E�_�ˎs�E�s�E�O���s�E�F�s�{�s�E�ޗǎs�E�a�̎R�s�E�P�H�s�E���{�s

���̑��� ��茧�A�{�錧�A�R�`���A���䌧�A�������A���쌧�A�L�����A

���挧�A�R�����A�������A���茧�A���ꌧ�A�D�y�s�A�k��B�s�A

�����s�A�x�R�s�A����s�A�V���s�A���R�s�A�F�{�s�A�{��s�A�������s�A�ߔe�s

�i����j�Q�S���ԏd�x�K����̐��x���g����n�悪���������߁A��b���F�̗��p�҂̂��Ȃ��Ȃ������{���E���j�s�E���ߎs�������Ă��Ă��܂����A�S���ǂ��ł��\������Ύ��܂��B

�Ȃ��A��b���F�̌p���\�����Z�b�g�́A���k����ɂ́A�w���쎖�Ə���Ŗ������Ă���@�l�ȂǂƉ��_������Ă��邩�m�F�̂����p���\���Z�b�g�������肵�܂��̂ŁA���x�W�ɂ��₢���킹���������B

�@�����ی�ɂ́A�ȏ�̂ق��A�l�X�ȉ��Z��A�T���i�Q�T�N�x���ΘJ�T�����g�傳�ꌎ�P���T�Q�O�O�~�܂ł͑S�z�T���Ɂj�A����Ȃǂ�����܂��B�P�`�R���n�̋�ʂ͑S���P�W�O�O�s�������Ƃɕ����������Ɍ��߂��Ă��܂��B�i��s�s�����u�P���n�|�P�v�j�����̎s�����̋��n��m��ɂ́A�����̎s��������̕ی�ۂɓd�b���ĕ������A����z�[���y�[�W�̐��ۃR�[�i�[�̊�z�̃y�[�W���A�ȉ��̍��q�����Ɍf�ڂ���Ă��܂��̂ŎQ�Ƃ��Ă��������B

|

�����ی�蒠�F�S�Ћ����s�F�Q�T�O�O�~���x�F���N�A�V�N�x�ł��č��i�Q�T�N�x�͂X���j�ɔ��s�����B���X�Œ����\�B�i�����̐����ی�̒S���ҁi�P�[�X���[�J�[�j�́A��������Ȃ���d�������Ă��܂��j |

�n��ڍs�x�����s���Ă���c�͕̂K�������t���ēǂ݂��ނ��Ƃ������߂��܂��B

|

�@�q���[�}���P�A����̖{����舵���� ���ɤ�Z���t�}�l�W�h�P�A�n���h�u�b�N�͎��E�w���p�[���i����̒ʐM���C�̃e�L�X�g�̂P�ł��̂Ť�����߂ł��B �Z���t�}�l�W�h�P�A�n���h�u�b�N�@\2,000 �@�@���������v���O�����}�j���A���@\1,300 |

�S�����������Z���^�[���c��i�i�h�k�j�֘A�̏��Ђ���舵���Ă���܂�

|

�s�A�J�E���Z�����O���Ăȁ[�ɁH |

����͂����߁B�@�ǂ݂₷���\���ŁA�s�A�J�E���Z�����O���킩��܂��B���ꂩ��̏�Q�Ғc�̂̉^�c�E��Q�҂̖������m�̈ӎv�a�ʁA���p�҂ւ̑��k�Z�p�ɂ̓s�A�J���̋Z�p���K�{�ł��B |

�P�Q�O�O�~ �{���� |

�䒍���́@�����W�@�s�d�k�E�e�`�w�@�O�P�Q�O�|�W�V�O�|�Q�Q�Q�@�����X���`�P�V��

�ߑa�n�����������Z���^�[����肽����Q�҂��W�B�ߑa�n��ŏ�����ݕt�����{

���E�w���p�[�i�p�[�\�i���A�V�X�^���g���x�j���i����

�@�S���e�n�ŏ�Q�����҂���̓I�ɂb�h�k�i�d�x�̏�Q�҂��{�݂�e������o�Ēn��Ŏ��������ł���悤�Ɏx�����鎖�Ƒ́��^���́j�𗧂��グ�邽�߂̏�����ݕt�A���܂��܂Ȍ��C����Ă��܂��B�i�ʐM���C�Əh�����C��g�ݍ��킹�����C���s���Ă��܂��j�B�G���p�������g�i�T�[�r�X���g����Q�Ҏ��g���Љ�͂Ȃǂ�����j�����̎����x���T�[�r�X���s���Ȃ���A�n��̐��x��ς���^�����s���Ƃ������O�ɂ����������Ғc�̂����Ƃ������͌��C��u�������ł��B���C�Q���̌�ʔ����������܂��B���e�́A�c�̐ݗ����@�A24���ԉ�T�[�r�X�ƌʎ��������v���O�����A��쐧�x���A�{�ݓ�����̎����x���A�c�̎����v��E�o���E�l���A�w�莖�ƁA�^�����O�ȂǂȂǁB�ʐM���C�̎Q���҂��W���Ă��܂��B�i�ʏ�A�b�h�k�̗����グ�ɂ́A�ÎQ�̂b�h�k�ł̐��N�̌��C�i�Ζ��j���K�v�ŁA�^���o����Љ�o��������l�ł��Q�N�قǂ̌��C���Ԑ����K�v�ł��B�������A��s�s�����痣�ꂽ�n��łb�h�k����邽�߂ɂ́A���N�Ԃ̋Ζ����C�͓�����߁A�n���Ő������A�ʐM���C�⍇�h���C�Ŋ�b���w��A���n�ŏ����������Ȃb�h�k���n�߂Ȃ���A���T�A�������T�`�P�O�N�قǂ����ăm�E�n�E���o���Đ������Ă������@���s���Ă��܂��j�B

���킵���͂��⍇���������B�t���[�_�C�����O�P�Q�O�|�U�U�|�O�O�O�X�i���i����c�̎x����10���`22���j�ցB

�ʐM���C�Q���\�����i�Q���ɂ͊ȒP�ȐR��������܂��B�j

�c�̖��E�l���i�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�j

|

�X�֔ԍ��E�Z�� |

���O |

��Q��/����҂̕ʁ��E�� |

Tel |

Fax |

���[�� |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

�s�����ƌ����Đ��x�̉��P��

�d�x�K����Ȃǃw���p�[���x�̂Q�S���ԉ��ł����A�����Ԃ̃w���p�[���x���K�v�ȍŏd�x�̏�Q�҂ł����Ă��A�s�����ɂ́A��Q�ҌX�l�����������������ł���悤�Ȏx�����������ӔC������܂��i��Q�Ҏ����x���@�Q���P���j�B���݁A���̏�Q�w���p�[���x�̗��O�ɂ̂��Ƃ��āA�K�v�ȃw���p�[���Ԃ��X�l���ƂɌ��肵�Ă���s�����������Ă�������A���܂��ɉߔ����̎s�����ł́A�����ԉ���K�v�Ƃ���d�x�̏�Q�҂ɑ��āA�w���p�[���x�Ɉꗥ�̏����݂���ȂǁA���x�^�c��̈ᔽ���s���Ă�����Ԃ�����܂��B

�@�����x���@�{�s�ɂ��A�w���p�[���x���`���I�o��ƂȂ������߁A�P�N���A���̋G�߂���̐V�K���p�J�n�i�{�ݓ�����̒n��ڍs�ɂ��A�p�[�g��炵�Ȃǁj�ł��A���ɕ��S�����܂��B

�@�s�����ƌ����A���ɂ�������Ԃł��邱�Ƃ����ׂ��ɐ������A�K�v�ȃw���p�[���x�̕�\�Z��g��ł��炤�܂Ō��𑱂���K�v������܂��B

�@���͍�����s���܂��B�ȑO����P�l��炵���Ă�������A�����玞�Ԑ��A�b�v�Ɍ����Č����s�����Ƃ��\�ł��B�i���Ƃ��A�u�w���{�����e�B�A�����Ɠ��ł��Ȃ��Ȃ��Ă��܂����v�A�u��Q���i�s�����v�A�u���x���s�����镔���̃w���p�[���Ԃ��ً}�Ή��Ƃ��Ė����ʼn�h�����Ă���Ă������Ə����A������ł��Ȃ��Ȃ����v�Ȃǂ̗��R������ꍇ�́A�ً}�Ō����\�ł��j�B

�s���R�������̃A�h�o�C�X�����{

�@�����Ă��i�W���S�������߂Ȃ��Ȃ����ꍇ��A�����ۂȂǂ����鈫���Ȏs�����̏ꍇ�ɂ́A�s���{���ւ̕s���R�������̃A�h�o�C�X���s���Ă��܂��B�s���R�������ɂ͊���������܂����A���ۂɂ́A�ēx�̎x���ʑ����̐\�����s�����ɏo���ċp���̒ʒm������̂ŁA������́A�����Ȃ��ɂ��ł��s���R���������o���܂��B

���@���̉�쐧�x�����낤

�@���@���̉�쐧�x�́A�n�搶���x�����ƂŎ��{�\�ŁA���ɕ⏕�����̂ŁA�����̒P�Ɛ��x�ō�邵���Ȃ������x����x�ȑO�ɔ�ׂāA��r�I�e�Ղɐ��x����邱�Ƃ��\�ł��B�a�@�̐f�Õ�V�̒ʒm�Ƃ̊W�ŁA�R�~���j�P�[�V�����x�����ƂƂ��Ď��{���邱�ƂɂȂ�܂��B�����ɐ�����������Ƃł��Ȃ��ƌ����Q�҂݂̂�Ώۂɂ��鐧�x�ɂȂ��Ă��܂��܂����A�Ⴆ�Ε��ɂ�x���Ȃǂœ��@�����W�X���̏�Q�҂ł������o�Ȃ��Ɖ����@�Ȃǐ����ł��܂���̂ŁA�R�~���j�P�[�V�����x�����Ƃ̓��@��쐧�x�̑Ώۂɉ����邱�Ƃ��\�ł��B���{�s�E���R�s�E�啪�s�E�L���s�ł͂��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��̂ŁA�����̎s�̗v�j��^�p���Q�l�ɁA�������̎s�����Ƙb���������s���Ă��������B�Ȃ��A���ӓ_�������̂ŁA���̑O��r���ɓ���ɂ��d�b���������B

�@����ɂ́A�l���P���l�ȉ��̉ߑa�̒�����s��܂ŁA�ǂ�ȋK�͂̎����̂ł��Q�S���Ԃ̉�쐧�x��������T�|�[�g���т�����܂��B���@��쐧�x�̐��x���̃m�E�n�E���L�x�ł��B�������������́A���x�W�܂ł��A�����������B�����J���Ȃ̏��A�����i��ł��鎩���̂̐��x�̏��A���m�E�n�E���ȂǁA���܂��܂ȏ����܂��B����ɖ��T�d�b�������s�������łQ�S���ԉ��ۏ�ɂȂ������т���������܂��B���Ќ��ɂ��𗧂Ă��������B

�@���x�W�@�O�O�R�V�|�W�O�|�S�S�S�T�i�ʘb�������j�P�P���`�Q�R���B

|

���C���i�Q�S���ԉ��̕K�v�ȏ�Q�ҁj��W

�����Ő��N�Ԃb�h�k�Ɖ�쐧�x�̕��������������W���܂��B �E�Ԉ֎q�ŕ�点��Б�A�p�[�g���� �E�Q�S���ԏd�x�K���쐧�x���� �E�L�x�ȃm�E�n�E�ŗe�Ղȃw���p�[�Q�S���Ԋm�ہB�w���p�[�̕a�����ȂǂɌ��� �߂���X�^�b�t�i����A�����Ɍ���j���� �E���z����p�⏕���� �E�ߐH�Z����Ȃ����x�̐����ł��鋋�^���� �E���C����������ǂ����ʐڂ�����܂� �ڍׂ͂��₢���킹���������B |

�@ |

|

�@ |

�S���z�[���w���p�[�L�掩�E�o�^����̂��ē� ���́��S���L�拦��@�@�t���[�_�C�����@�O�P�Q�O�|�U�U�|�O�O�O�X �t���[�_�C�����@�e�`�w�@�O�P�Q�O�|�X�P�U�|�W�S�R

2009�N�T������d�x�K����̋��^��12�����Z�蓖�J�n�i��������j 2009�N�P�O����蓌���n�摼�ł͂���ɏ������P���Ƃ̗Վ��蓖�Q�Q�O�~/�����Z�B �i�敪�U�ނ�����1250�~�̕��́A���Z�����ƁA�{150�~+220�~�Ŏ����P�U�Q�O�~�ɁB�j

�����̉�҂�o�^�w���p�[�ɂł������̉��p�Ɏg���܂��@�@�@�Ώےn��F�S�V�s���{���S�� ��҂̓o�^��̎��Ə����݂���Ȃ����͌䑊�k�������B���낢��Ȗ�肪�������܂��B

�@�S�g����Q�҉��l�h�����Ƃ⎩�E�o�^�w���p�[�Ɠ����悤�ȁA�o�^�݂̂̃V�X�e������Q�w���p�[���p�҂Ɖ��ی��w���p�[���p�҂ނ��ɒ��Ă��܂��B�����Ŋm�ۂ�����҂�������p�ɐ��x��̃w���p�[�i���E�̓o�^�w���p�[�j�Ƃ��ė��p�ł��܂��B��҂̐l�I�A����ԑт������Ō��߂邱�Ƃ��ł��܂��B�S���̃z�[���w���v�w�莖�Ǝ҂��^�c�����Q�Ғc�̂ƒ�g���A�S���Ńw���p�[�̓o�^���ł���V�X�e�������܂����B��Ҏ����͋��l���Đl���W�܂���z�ɃA�b�v����ʑ��k�V�X�e��������܂��B

���p�̕��@ �@�L�拦��@�����{���ɂe�`�w���X���ʼn�ҁE���p�҂̓o�^������A���������Q����ی��̎��E��T�[�r�X�����p�\�ł��B�����{������e���̎w�莖�Ǝ҂ɋƖ��ϑ����s���w���p�[���x�̎葱�������܂��B�e�n�̒c�̂̌��܂�⋋�^�̌n�Ƃ͊W�Ȃ��ɁA�L�拦����̏����ł܂Ƃ߂Ĉϑ�����`�ɂȂ�܂��̂ŁA���ׂĂ̌_������͍L�拦��{���Ɨ��p�҂̊Ԃŗ��p�҂�����Ȃ��悤�ɘb�������Č��߂܂��B�ł�����A�₢���킹�E�\�����݂͓����{���O�P�Q�O�|�U�U�|�O�O�O�X�ɂ��������������B �@��҂ւ̋��^�͐g�̉��^�Ŏ����P�T�O�O�~�i�P.�T���Ԉȍ~�͂P�Q�O�O�~�j�i�����s�Ǝ��ӌ��͎����P�X�O�O�~�B�P.�T���Ԉȍ~�͂P�R�O�O�~�j�A�Ǝ��^�P�O�O�O�~�A�d�x�K����ŋ敪�ɂ�莞���P�P�O�O�i�敪�T�ȉ��j�E�P�Q�T�O�~�i�敪�U�j�E�P�S�T�O�~�i�ŏd�x�j����{�ł����A�����ԗ��p�̏ꍇ�A���l�L�����āi�L����p��������j�l���m�ۂł��鐅���ɂȂ�悤�����A�b�v�̑��k�ɏ��܂��B�i�Ȃ��A2009�N�T�����d�x�K����̃w���p�[�ɂ͂P�Q���̕ی��蓖�����Z���܂��B�i�蓖�́A�����N���ɓ���Ȃ��Z���Ԃ̕��̂݁B�܂��A���p����120���Ԗ����̗��p�҂̉��҂͉��Z�����܂���j�B��҂͂P�`�R���w���p�[�A��앟���m�A�Ō�m�A�d�x�K���쌤�C�C���҂Ȃǂ̂����ꂩ�̕��ł���K�v������܂��B�i�R���͏�Q�̐��x�̂݁B���ی��ɂ͓���܂���j�B�d�x�K����́A��Q�҂��V�K�ɖ����i�҂����l�L�������Ċm�ۂ��A�Q���łQ�O���Ԍ��C��u���Ă��炦�Ή��ɓ���܂��B �ڂ����̓z�[���y�[�W���������������@http://www.kaigoseido.net/2.htm |

|

�Q�O�O�X�N�P�O����肳��ɑ啝�����A�b�v

�Q�O�P�Q�N�x�����ŕ����}�C�i�X0.8���ɂ��킹�Đ��x�̒P����������܂����A���^�͉����܂���

�@ �������P���������Q�O�P�Q�N�x�ȍ~���p���ƂȂ�܂����B�e�n�Ŋz�͈Ⴂ�܂����A�L�拦����u���b�N�i�����s�Ɛ�t�������A��ʌ��암�A�_�ސ쌧�k���A�R���������j�ł́A�ȉ��̂悤�Ɏ蓖���p���ŏo�܂��B�i�����ȊO�̒n��ł́A�����A�b�v�ł͂Ȃ��{�[�i�X�����̃A�b�v�̒n�������܂��j

��2012�N�S���ȍ~�̎����̌n��

�i�����u���b�N�i�����s�Ɛ�t�������A��ʌ��암�A�_�ސ쌧�k���A�R���������j�j

|

�d�x�K����i�ŏd�x�j |

1840�~�i��{��1450�~+�ی��蓖170�~�i��2�j+�������P�蓖220�~�j |

|

�d�x�K����i�敪�U�j |

1620�~�i��{��1250�~+�ی��蓖150�~�i��2�j+�������P�蓖220�~�j |

|

�d�x�K����i�敪�T�ȉ��j |

1450�~�i��{��1100�~+�ی��蓖130�~�i��2�j+�������P�蓖220�~�j |

|

�g�̉��^�i��1�j |

1.5���܂�2120�~�i��{��1900�~+�Վ��蓖220�~�j1.5���ȍ~1510�~�i��{��1300�~+�������P�蓖220�~�j |

|

�Ǝ������^�i��1�j |

1220�~�i��{��1000�~+�������P�蓖220�~�j |

|

���ی��g�̉��^�i��1�j |

1.5���܂�2090�~�i��{��1900�~+�������P�蓖190�~�j1.5���ȍ~1490�~�i1300�~+�������P�蓖190�~�j |

|

���ی����������^�i��1�j |

1190�~�i��{��1000�~+�������P�蓖190�~�j |

�������P�蓖�͍��̉��l�ޏ������P���Ƃ̏����ɂ����́B�Q�O�P�Q�N�����Ŋ�����Ƃ����ʉ�v�̐��x�ɂȂ�܂����B�Q�Q�O�~�͓����u���b�N�̋��z�ŁA���̃u���b�N�ł͎��Ə��ɂ����z���ς��܂��B�{�[�i�X�����̒n�������܂��B�ڂ����͂��₢���킹���B

�i���P�j�g�̉��^��3���w���p�[��݂Ȃ����i�҂�����ꍇ�A������70���i�����n��ȊO�̏ꍇ1.5���Ԃ܂�1050�~�A1.5���Ԉȍ~840�~�j�A�Ǝ������E����������90���i900�~�j�ɂȂ�܂��B

�i��2�j�ی��蓖�́A����ŏd�x�K�������120���ȏ㗘�p���Ă��闘�p�҂̃w���p�[�̂����A�Љ�ی�������҂ɑ��Ďx������܂��B���4����3�ȏ�ғ����ĎЉ�ی��ɉ��������ꍇ�A�蓖�̎x���͂���܂���B �i�����u���b�N�͏T�Q�S���ԘJ����������N�������\�j

���E��҂Ƀw���p�[���C�����������ŎĂ��������܂� ���l�L�������t���[�_�C�����ł̋��l�d�b��t��s�Ȃǂ����{

�@�S���L�拦��̗��p�҂̓o�^��Ҍ����ɏd�x�K���쌤�C���J�Â��Ă��܂��B�������ł́A�ً}���ɂ͊�]�ɍ��킹�ĂR�U�T�������J�É\�ŁA�Q���ԂŎ�u�����ł��B�i�����s�Ɨאڌ��̗��p�҂͂P���݂̂̎�u�łn�j�B�c��͗��p��Q�Ҏ��g�̎���Ō��C�\�̂��߁j�B��Q�̐g�̉��ɓ����R���w���p�[�ʐM���C���J�Â��Ă��܂��B�ʐM�����i2�T�ԁj�͎���Ŏ�u�ł��A�ʊw�����͓����ȂǂłR���ԂŎ�u�\�B�R����u�Őg�̉��ɓ��邱�Ƃ��ł��܂��B�R����d�x�K����̌��C��u��A��莞�ԁi�K��ɂ�鎞�Ԑ��j���ɓ�������A���C�Q����E�����܂ł̌�ʔ�E�h����E���l�L�����S�z�������܂��B�i3���͐g�̉�쎞��3�����̂��߁A�����Ȃ���2�����Ƃ���̔�p�������Ώۂł��j�B���l�L�������t���[�_�C�������l�d�b��t��s�A�K���l���ق�����ʓI�ȍL�����@�̃A�h�o�C�X�Ȃǂ����{�B

���̂悤�Ȏd�g�݂����^�c���Ă��܂�

�@�@�@�@�@�@�@�@�s�����ւ̐��������⋋�^�x�����������̋Ɩ��ϑ��E��g

�@�@�@�@�@���҂̓o�^�A��엿�U���@�@�@�@�@�@�@�@�@���҂̓o�^�A��엿�U��

���⍇���́@TEL�@�O�P�Q�O�|�U�U�|�O�O�O�X�i�ʘb�������j�ցB��t10���`22���@ �@�@ ���ی��w���p�[�L�掩�E�o�^�ۏዦ���@���N�l�i�s���{�����A�h�̗��A2000�N4�����_�j

|

�S���z�[���w���p�[�L�掩�E�o�^����̗��p�҂̐�

���i���s�j

���E�w���p�[�Ǝ����ւ̈�� �i���{ALS����ߋE�u���b�N���� ���c�p���j�@���͋؈ޏk�������d���ǁA�ʏ�ALS�ƌ�����a�őS�g�s���Ȃ����Ìn�w�Z�E��w�E���Z�E�V���|�W���E�����̍u�t�⊳�ґ��k�Ƃ��ĎЉ�������Ă���܂��B ��a�Ȃ���Љ�����o������A�����̓x�b�g�̏�łQ�S���ԉ߂����Ă������A�F�l����L�拦��������Ă��炢���������̈���ݏo���܂����B �L�拦��̂��A�ɂČǗ����邱�Ƃ��Ȃ��A�V�����o����y���݂ɖ��������ɗ��ł���܂��B

���i���k�k���̔_�R���n��`���j�@

�i�s���̓�a�̂��߂ɉ�쎖�Ə��𗘗p���Ă��܂������A���X�ɏǏi�ޒ��Ől�H�ċz��������ۂ͗��p���ۂ�`�����Ă܂����B���̂悤�Ȓ��őS���L�拦���m��܂����B�ċz�푕���A�^���z���ɂ��Ă͎��E�w���p�[�������ԖT��ɋ��邱�ƂŁA���S���Đ������Ă��܂��B�}篎���牓���a�@�ɓ��@�A��p�ƂȂ������́A���ꂽ�w���p�[�����̂܂ܕt���Y����悤�ɏ������āA���S���ē��@�����𑗂邱�Ƃ��o���܂����B�̒������肵�Ă��邱�ƂŌ�����ԉΑ��A�f��قɏo�|������A��l�ŋ��ďo���Ȃ������Ǐ������Ă��܂��B

���i���k�̔_������j�@

ALS�ݑ�l�H�ċz��̂Ȃ��������҂ł��B�͉̂��̌��I�x���͂Ȃ��A�Ƒ���ق��l�ŁA���Ƃ��������Ă��܂����B2000�N���A���ی����Q�Ҏ����x�����x�Ȃǂ��n�܂�������ǁA��Q�҂Ƃ��Ă�����ǂ̂悤�ɗ��p����Ηǂ����킩�炸�A�Ƃ܂ǂ��܂����B�����s�ł�20�N�قǑO����A�S�g����Q�҉��l�h�����x���s���Ă��邱�Ƃ͒m���Ă����̂ŁA�a�F��ʂ��Ė₢���킹�܂�����A�����������A���ɑS���z�[���w���p�[���E�o�^����Ƃ����c�̂���������A���̓��a�҂����̎x�����Ă��܂����B�����Ŏ������̍L�拦��̂��x�����A2004�N���炱�̋���ɓo�^���āA�H�c���ł����E�̂ł����쎖�Ə������A10�N�ڂɂȂ�܂����B�����l�Ŏ��E�w���p�[�ɂ��24���ԉ����A�܂��Q������łȂ��A�O�o�����Ă��܂��B�ŏ��́A���ی��Ə�Q�x���90���ԂŁA�w���p�[����2�l�Ō��ł����B������J���ł������A�N�X���P����A���݉��ی��̑��ɏ�Q�̎x���ʂ��傫�������A���ł̓w���p�[����5�l�ł��B�����e���[�����A�ܘ_�A�w���p�[����̑ҋ������P����܂����B�L�拦��ׂ̍������x���ɂ���āA���ł͂��̏H�c�̎��Ə��ɁA��a��Q��7�l���Q�����A���ꂼ�ꎩ�E�w���p�[�ɂ��24���ԓ��̉����Ă��܂��B���悢���a�����B���肵�����A���ꂩ����X�Ɍ��r���A�N�ł��A�ǂ��ɏZ��ł������ň��S���Đ����Ă䂯��Љ�Â����ڎw�������Ǝv���܂��B�@

���{�i���{ALS����_��j

���i���j�@�Q�S���ԉ��̕K�v�Ȑl�H�ċz�험�p�҂ł�����ʎ��Ə��͂ǂ����l�H�ċz�험�p�҂փw���p�[�h�������Ă���Ȃ��̂ŁA�L���ŕ�W������҂ɑS���L�拦��̏Љ�Ńw���p�[���C����u���Ă��炢�A�S���L�拦��𗘗p���Ă��܂��B���l���ł̋��l��W���@�̃A�h�o�C�X���܂����B��҂ւ̉���@��������͉̂Ƒ����x�����Ă��܂��B

���i�����{�̉ߑa�̒��j�@�P�l��炵�łQ�S���ԉ�삪�K�v�ł����A���ۏ�̌������邽�߂ɁA�g�̉��P���T���Ԃ�S���L�拦��ƌ_�āA�c��P�X���Ԃ͑S���L�拦��珕�����A�Q�S���Ԃ̉�҂����Ē��ƌ����Ă��܂��B

���i���k�̂`�s�j�@�s���Ɉړ��������{���鎖�Ə����P�������Ȃ��A���E�o�^�ňړ������g�������̂ł����s���u���Ə���������Ȃ��ƈړ����̌���͏o���Ȃ��v�ƌ����Ă��܂����B�m�l�ʼn�삵�Ă������Ƃ����l��������A�����ňړ����̌��C���Ă��炢�S���L�拦��ɓo�^���A�s����S���L�拦��̒�g���Ə��ɘA�����Ă��炢�A�ړ����̌��肪����A���p�ł���悤�ɂȂ�܂����B

���i�����{�̂a���j�@���ɂP�����w���p�[���Ə����Ȃ��T�[�r�X�������̂ŁA�ߏ��̒m�l�Ƀw���p�[���C���Ă��炢�S���L�拦��ɓo�^�����E�w���p�[�ɂȂ��Ă��炢�܂����B

���i�k�C���j�@���o��Q�ł����A���܂Ŏs�łP�ӏ��̎��Ə����������o��Q�̃K�C�h�w���p�[���s���Ă���A�����x����[���T���ȍ~�͗��p�ł��܂���B��̎��o��Q�̃T�[�N���ɍs���Ƃ������Ă��܂�����A�ق��̎Q���҂��S���L�拦����g���Ă���A��҂��Љ�Ă��ꂽ�̂Ŏ��������x���ɔ������ɂ�������p�ɂȂ�܂����B

���i���k�̂b�s�j�@�Q�S���Ԍċz�험�p�̂`�k�r�ʼn��ی����g���Ă��܂��B�z�����Ă�����҂�����Ōق��Ă��܂������A���ی��̎��Ə��͋z�������Ă���Ȃ��̂ʼn��ی��͉Ǝ��������킸�������g���Ă��܂���ł����B���E�̉�҂��w���p�[���i���Ƃ����̂őS���L�拦��ɓo�^���ĉ��ی����g����悤�ɂȂ�A���ȕ��S���P�����S�����ɂȂ�܂����B����ɁA�Q�O�O�R�N�̂S������͎x����x���n�܂�A���ی���ڂ����ς��g���Ă���Ƃ������Ƃŏ�Q�w���p�[�������T���Ԏg����悤�ɂȂ�A������S���L�拦��ɓo�^���Ă��܂��B���l�L�����o���Ď��E��҂͍��R�l�ɂȂ�A���킹�Ė����P�O���Ԃ̋z���̂ł����삪���E�̉�҂Ŗ��܂�悤�ɂȂ�܂����B���l�L���̔�p�͑S���L�拦����S���Ă���܂����B��҂̎������u���l���ĉ�҂�������Ɗm�ۂł��鎞���ɂ��܂��傤�v�Ƃ������Ƃő��k�̂����A���̒n��ł͍��߂̎����ɐݒ肵�Ă���A��҂͈��肵�Ă��܂����B

�S���z�[���w���p�[�L�掩�E�o�^���������O

�S�V�s���{���ʼn�҂̎��E�o�^���\��

��Q�{��̎��E�o�^�w���p�[�̑S���l�b�g���[�N����낤

�@�Q�O�O�R�N�x����S���̏�Q�Ғc�̂��������ĂS�V�s���{���̂قڑS��i�����Ȃǂ������j�ʼn�҂̎��E�o�^���\�ɂȂ�܂����B

�@���E�o�^�w���p�[�́A�ŏd�x��Q�҂��������������{�́u�Љ��Ձv�ł��B�d�x��Q�ғ��������ŋ��l�L����������m�l�̌��R�~�ŁA�����ʼn�҂��m�ۂ���A���R�ȑ̐��ʼn�̐������܂��B���������ł���d�x��Q�҂������܂��B�i���ɂb�h�k���̂Ȃ��s������)�B

�@���K�͂ȏ�Q�Ғc�͍̂\�������Q�҂̏�Q��ʈȊO�̉��T�[�r�X�m�E�n�E�������Ȃ����Ƃ������ł��B���Ƃ��A�]���܂Ђ�z���Ȃǂ̒c�̂́A�`�k�r�ȂǓ�a�̃m�E�n�E�⎋�o��Q�A�m�I��Q�̃m�E�n�E�������Ȃ����Ƃ��قƂ�ǂł��B

�@���̂悤�ȏꍇ�ł��A�܂��ߑa�n�Ȃǂł��A����������E�o�^���ł����������Ă����A�����̓����ł��܂��B�n��Ɏ����̏�Q��ʂ̎����x������m�E�n�E������Q�Ғc�̂��Ȃ��ꍇ�A�����i��Q�ҁj�̎��ӂ̐l�̋��͂����ʼn��̐������A�e���ɍŒ�P�c�̂��鎩�E�o�^����c�̂ɉ�҂�o�^����A��������������čs�������\�ł��B��ʂ̉��T�[�r�X���Ǝ҂ł͑Ή��ł��Ȃ��ŏd�x�̏�Q�҂����ȉ��j�[�Y�̂����Q�҂��A�����ʼn��̐������A�����������\�ɂȂ�܂��B

�@���̂悤�ɗl�X�ȏ�Q��ʂ̐l�������ʼn��̐���g�ݗ��ĂĂ������Ƃ��ł��邱�ƂŁA���̒�����A�O���[�v���ł��A��Q�Ғc�̂ɔ��W���鐔�������Ă����܂��B

�@�܂��A����������������A���E�w���p�[�𗘗p����l�������邱�ƂŁA�w���p�[���Ԑ��̃A�b�v�̌����e�n�ōs�Ȃ��A�S���S�V�s���{���Ńw���p�[���x�����P���Ă����܂��B

�@�x����x����������邱�Ƃɂ��킹�A�S�V�s���{���łb�h�k�����������n�̏�Q�����Ғc�̂��S���S�V�s���{���ŋ�����i�w���p�[�j�w�莖�Ǝ҂ɂȂ�܂��B

�@�S���̏�Q�Ғc�̂ŋ�������A�S���S�V�s���{���ł��܂Ȃ����E�o�^�w���p�[�𗘗p�ł���悤�ɂȂ�܂��B����ɂ��A�S���ŏd�x��Q�҂̎������i�݁A�w���p�[���x���Ԑ��A�b�v�̌����i�ނƍl�����܂��B

�S�V�s���{���̑S���ŁA���ɍŒ�P�ӏ��A�b�h�k���Q�Ғc�̂̃w���p�[�w�莖�Ə������E�o�^�̎�����s���A�S���S�V�s���{���̂ǂ��ɂ���ł����Q�҂��A���E�w���p�[��o�^�ł���悤�ɂȂ�܂��B�i�x����x�̃w���p�[�w�莖�Ǝ҂́A��ʂQ�`�R���Ԍ����ł���Ό�����s���������z���ė��p�ł��܂��j�B�i�ł���Ίe���ɂQ�`�R��������A��肢���j�B

�S���Ō��ɂ���ĉ�쐧�x���L�тĂ���S�Ă̒n��́A�܂��A���E�o�^�w���p�[���ł��Ă���A���ꂩ��Q�S���ԗv���̂P�l��炵�̏�Q�҂��w���p�[���Ԑ��A�b�v�̌������Đ��x���̂��Ă��܂��B�i���E�w���p�[�ł͎��Ԑ����̂��ƁA�e���̏�Q����X�^�C���ɍ��킸�A�����ȋK���Ő������ɂ����Ȃ�̂ŁA�����Ď��Ԑ����̂��Ȃ��j

���E�w���p�[�𗘗p���邱�ƂŁA�����ʼn�҂��ق��A�g���u���ɂ������őΉ����āA�����Ŏ����̐����ɐӔC������Ă����Ƃ��������o�����Ă������ƂŁA�ق��̏�Q�҂̎����̎x�����ł���悤�ɂȂ�A�V���Ȃb�h�k�ݗ��ɂȂ���܂��B�i���݂ł́A�ق�����g���u���Ή��A�ٗp�̐ӔC�Ȃǂ́A�u��҂Ƃ̊W�̂h�k�o�v���{�b�h�k�ŕ��\�j

�Ⴆ�A�D�y�̂b�h�k�Ŏ��E�o�^������s���āA����̏�Q�҂������ʼn�҂��m�ۂ����E�o�^�𗘗p�����ꍇ�B���ꂪ����̏�Q�҂̎�����A����ł̃w���p�[���x�̎��Ԑ�����A���N��̂b�h�k�ݗ��ɂȂ���\��������܂��B����Ɠ������Ƃ��S���ŋN����܂��B�i���łɉ��ی��Ώێ҂̎��E�o�^�̎�g�݂ł́A���s�����Ŏ����J�n����J�n��b�h�k�ݗ��ɂȂ��������Ⴊ����������܂��j

���E�o�^�̎�t���͊e�c�̂̂ق��A�S�����ʃt���[�_�C�����ōL�拦��ł���t���܂��B�S���ōL����s���A�����̏�Q�҂ɏ�`���l�ɂ��܂��B

���E�o�^�ɂ�鎖�Ə��ɓ��鎑���́A�܂��o��Ƃ��Ċe�c�̂Ɏx�����i�e�c�̂̎��E�o�^���p�҂��������ꍇ�ɂ́A��̉�앟���m�����]�������Ƃ��Čق����p�⎖�Ɣ�Ȃǂ��x�����܂�)�A�c��������������ꍇ�́A�S���ŋn��ł̂b�h�k�����グ�x���A�Q�S���ԉ�쐧�x�̌����s�����߂̂Q�S���ԗv����Q�҂̎����x�����b�h�k�����グ�A�C�O�̓r�㍑�̂b�h�k�x���ȂǁA���v�����ɑS�z�g���܂��B�S���̒c�̂̒����痝����]�c����I�o���ĕ��j������s���Ă����܂��B

�@����ɂ��A�����͂R�R�O�O�s�����ɑS��Q�ɃT�[�r�X�ł���P�O�O�O�̂b�h�k������A�Q�S���ԉ��ۏ�̑S���������s�Ȃ��A���̐��x��S���ꗥ�łQ�S���ԕۏ�̃p�[�\�i���A�V�X�^���g���x�ɕς��邱�Ƃ�ڕW�ɂ��Ă��܂��B

�S���z�[���w���p�[�L�掩�E�o�^����̎��E�̗��p�ɂ��Ă̂p���`

���l�L����p�������E�w���p�[���C�̔�p���ʔ�E�h���������

�p�@���E�w���p�[�̊m�ۂ́A�݂Ȃ���A�ǂ����Ă���̂ł��傤���H

�@�@�m�l�Ȃǂɐ���������̂ł��傤���H

�`�@�����̏�Q�҂́A���l�L�����g���Ă��܂��B�����͉̂w��R���r�j�ȂǂŖ����Ŕz�z����Ă���^�E�����[�N�Ȃǂł��B�f�ڗ��͂P�T�Ԍf�ڂ�1�ԏ������g�łQ�`�R���~�قǂł��B

�@�d�x�K����́A���Ȃ炸�W���Ԓ��x�ȏ�̘A���Ζ��ɂ��A�����P���~�ȏ�ōL���f�ڂ��܂��B�����i����o���҂�ΏۂɍL�����o���܂��B�i�ق�������ɂQ���ԂŌ��C��u�j

�@�S���L�拦��ł́A���l�L����p���������Ă��܂��B�i�L�����e�̃A�h�o�C�X���L�拦��ɎA�n�j���o�Ă���L���f�ڂ����ꍇ�ŁA�ق������҂���莞�ԉ��ɓ��������ƂɑS�z�����j�����ԘA���̋Ζ��̌n��g�߂A���Ȃ炸���҂��ٗp�ł���悤�ɃA�h�o�C�X�������܂��B

�@�܂��A���l�L���͗��p�Ҋe���̐ӔC�ŏo�����̂ł����A�₢���킹�d�b�̓t���[�_�C�����ԍ���ݕt���܂��B�d�b�̎�t���S���L�拦��ő�s���܂��B

�@���ɁA���l�`���\�l��ʐڂ��A�̗p�҂����߂܂��B�̗p��A�����̍l��������̂��ƁA�����@�Ȃǂ���������`���A���炵�܂��B

�@���̎��ɁA���Ƃ��Ώd�x�K���엘�p�҂́A�ق������҂ɏd�x�K���쌤�C�i�Q�O���ԁj����u������K�v������̂ŁA�����{���Ⓦ�C����E�����{�̊W�c�̂ȂǂŁA�d�x�K���쌤�C�i�����Ŏ�u�̏ꍇ�͂Q���ԂŎ�u�����j����u�����܂��B

�@�S���L�拦��ł́A���C��u���E��ʔ�E�h������������Ă��܂��i���E�w���p�[�������ԉ��ɓ��������ƂɁA�S�z�������܂��B�j

�@�i��Q�̃w���p�[���x�Őg�̉�엘�p�҂́A�R�����C����u���邱�Ƃ��K�v�ŁA�Q�T�Ԃ̒ʐM���C�i����w�K�j���|�[�g��o�̂��ƂQ���R���œ�������{�Ɏ�u�ɍs���K�v������܂��B�R���͎������R���_�E���ł��̂ŁA�����͓����Ȃ���Q�����C��n���ȂǂŎ�u���܂��B�R����Q���̎�u���͈����ԓ��������ƂɑS�z�������܂��j

�@�i���ی��݂̂𗘗p�����Q�҂̃w���p�[�́A�Q������u����K�v������܂��̂ŁA�����i�҂������Ȃ�ٗp����͍̂���ł��B�Q������̋��l���o����������܂��A�Q���������Ă���J���l���������i�҂ɔ�ׂĂƂĂ����Ȃ��̂ŁA���Ȃ苋�^�������Ȃ��ƁA���l���Ă��l���W�܂�ɂ����ł��B�ŏd�x�̏ꍇ�͉��ی����Ă��Ă��A��悹���ď�Q�̏d�x�K����Ȃǂ𗘗p�ł��܂��̂ŁA�܂��͏�Q�̐��x�����݂̂Ŏ��E�w���p�[���ٗp���āA�����Ȃ���Q�����Ƃ�A���ی������E�ɂ���Ƃ������@������܂��B���̏ꍇ�ł��Q����u������莞�Ԍ�ɏ������܂��j

�p�@�S���L�拦����g����Q�҂̎��E�w���p�[�̉���╨�i�����Ȃǂ̕ی���ۏ�́H

�`�@���Ԃ̑��Q�ی��ɓ����Ă���̂ŁA��Q�҂̎������╟���@�������A�O�o����Ŗ��������肵�Ă��A���Q�ی��őS�z�ۏႳ��܂��B

�@�܂��A�w���p�[�̉���͘J�Еی��ŁA���Ñ������ۏႪ�����܂��B�a�C�ŘA��4���ȏ�x�ނƎЉ�ی�����i��̂S���̂R�ȏ�̐l�Ɍ���j�ۏႳ��܂��B�ʉ@�E���@�Ȃǂ͖��Ԃ̑��Q�ی���������t���o��ꍇ������܂��B

������S���͌����Ŏg���鎑���W�ł��B�n��ڍs�x�����s���c�̕K�{�B

|

�g�����������ۏ�@�ʍ������@ �S���@�����ی�ƏZ������E�����@��̐��x �P�V�O�y�[�W�@�P���P�O�O�O�~�i�{�����j�@�@�@ |

|

�@�����ی�A�������������A���퐶���p��Ȃǂ��Љ�B���̂����A�����ی���̐��x�ł́A��엿��b���F�E�S���̉ƒ��⏕�E�~�����E�Z������E���z�����@��E�ڑ���E�ƍ�����̕⏕�E�Ƃ̏C����A�̐��x���ڂ����Љ�B�e���x�̌��J�Ȓʒm���f�ځB �@�����ی�{���������������g�����Z��������샊�t�g�ȂǍ��z�����@��̍w���i�K�v�Ȃ�Z����C�ƍ��킹�ĂQ�O�O���~�ȏ�ł��\�B�������ȕ��S�Ȃ��̕��@�j�ɂ́A���̖{�̊Y���̏͂��ۂ��ƃR�s�[���Đ����ی�S���ۂɎ����Ă����Đ\�����݂��Ă��������B |

|

�������S���Ǝ����W�P�`�V���̂b�c�|�q�n�l�Ł@ |

|

����Q�O�O�O�~�{�����A�����R�O�O�O�~�{���� |

|

�@��Q�ɂ�莆�̍��q�̃y�[�W���߂���ɂ����A�������ǂ߂Ȃ��Ƃ������Ȃnj����ɁA�p�\�R����ʂɎ��̃y�[�W�ƑS�������������̂܂ܕ\�������邱�Ƃ��ł���b�c�|�q�n�l�ł�̔����Ă��܂��B�}�C�N���\�t�g�v�n�q�c�t�@�C���i97�N10�����`�ŐV���̌������ƁA�g�����������ۏ�ʍ������W�P�`�V�������^�j�B�n�[�h�f�B�X�N�ɃR�s�[���Ďg���̂ŁA�b�c�|�q�n�l�̓���ւ��͕s�p�ł��B�}�E�X�݂̂Ńy�[�W���߂���܂��B

�E1���@���E�w���p�[���x�i2002�N�x�܂ł́j �E2���@�S�g����Q�҉��l�h�����Ɓi2002�N�x�܂ł́j �E3���@�K�C�h�w���p�[�i2002�N�x�܂ł́j �E4���@�����ی�ƏZ����� �E5���@��Q�Ғc�̂̍������x�i2000�N����̏��B��Q�Ҍٗp�������Ȃǁj �E6���@���ی��i2000�N�ɉ��ی����n�܂�Ƃ��ɂ܂Ƃ߂�ꂽ���e�j �E7���@�x����x�i2003�`2006�j�̌������̐��x�����܂Ƃ߂����� �E�o�b�N�i���o�[�S�� |

���m�E�n�E�̑����͂��̎����̏n�ǂ��������߂��܂��B

�\���݂s�d�k�^�e�`�w�@�O�P�Q�O�|�W�V�O�|�Q�Q�Q

|

�P�`�R���͏�Â��Ȃ������߂��̂܂܂ł͎g���Ȃ��y�[�W������܂����A���ɂ͉ߋ��̌o�܂�m�邱�Ƃ��d�v�Ȃ��߁A���������̔��͑����܂��B�w���p�[���x�̏���P�p�w�������ȂǁA�d�v�ȕ����Ȃǂ��f�ڂ���Ă��܂��B�Ȃ��A�ŐV���x�ɑΉ���������m��ɂ́A�ȉ��̎����̂ق��A�������̂Q�O�O�T�N�x�ȍ~�̃o�b�N�i���o�[�i�����Ɍf�ځj�������ɂ��ǂ݂������� |

�i���L�̎����W�P�`�U���͉��ۏዦ�c��E��쐧�x���k�Z���^�[�̉���E����w�ǎ҂͂R�����T�[�r�X�j

�g�����������ۏ�@�ʍ������@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �P�� ���E�o�^�����̃z�[���w���v�T�[�r�X���� �R�Q�T�y�[�W�@�P���P�W�U�O�~�i�{�����j�@�@�@�Q�O�O�O�N�P�O�����s�����T�� |

|

��P�́@�S���e�n�̎��E�o�^�w���p�[ ��Q�� ���Ȃ����s�����Ŏ��E�o�^�̕������n�߂���@ ��R�� �C�O�̉�쐧�x �p�[�\�i���w���p�[���� ��S�� �w���p�[���x ���̑����낢�� ���� �����̎����@���J�Ȃ̎w�������E�v�j �U�N�`13�N�x���J�Ȏ�ljے���c�����i����P�p�ɂ��ď����ꂽ�w�������Ȃǁj�E�z�[���w���v���Ɖ^�c�̎�����E���J�ȃz�[���w���v�v�j�E�w���p�[���C�v�j�E�z�[���w���v���Ǝ����ⓚ�W�i�w���p�[����Q�ҁi��j�̓����i���펙�j�̈玙�x�������Ȃǎ��Ⴊ�f�ځj ���i�ꒆ�ɂ��A�b�c�|�q�Łi�O�y�[�W�Q�Ɓj�����w�����������B |

|

�g�����������ۏ�@�ʍ������@ �Q���@�S���e�n�̑S�g����Q�҉��l�h������ �Q�T�O�y�[�W�@�P���P�S�R�O�~�i�{�����j�@�@�Q�O�O�P�N�W�����s�����T���@ |

|

�@�S���̉��l�h�����ƈꗗ�\�i�ŐV�Łj�E�S���e�n�̑S���l�h�����Ƃ̍ŐV���Ɨv�j����o�߂Ȃǎ��������ځB�ȉ��̑S�����̂̎���������܂��B �P�É��s�E�Q�����s�E�R���s�E�S�_�ސ쌧�E�T�F�{�s�E�U���Ɍ��@���{�s�E�V��ˎs�E�W�P�H�s�E�X���s�E�P�O�_�ˎs�E�P�P���R�s�E�P�Q�{�錧�Ɛ��s�E�P�R���ꌧ�E�P�S�V���s�E�P�T�L���s�E�P�U�D�y�s�E�P�V��ʌ��E�P�W���N�x�J�n�̂S�s�E�P�X�t�B�������h�̉�쐧�x�����E�Q�O�����s�̐V���x���W�E�Q�P��t���s��s�E�Q�Q���Ɍ������s�E�Q�R�É��������s�E�Q�S��Îs�{�X�X�`�Q�O�O�O�N�x���{�̎s �@�ق��ɁA���҂̌ق����E���l�h�����Ƃ��g���ĉ��h���T�[�r�X���s���E���҂Ƃ̃g���u�������@�E���J�Ȃ̏��@�ȂǂȂǏ�ځ@�@�S�Q�T�O�y�[�W |

|

�g�����������ۏ�@�ʍ������@ �R���@�S���e�n�̃K�C�h�w���p�[���� �P�Q�X�y�[�W�@�P���V�T�O�~�i�{�����j�@�@�Q�O�O�O�N�P�O�����s�����S���@ |

|

�@�S�g����Q�҂̃K�C�h�w���p�[���x�͌��݂̒n�搶���x�����Ƃ̈ړ��x���̌��ɂȂ������x�ł��B�����̓��ɗ��p�\���Ԑ��̑����i���P�Q�O���Ԉȏ�j���s�ɂ��Ă̗v�j�������f�ځB�܂��A���J�Ȃ̃K�C�h�w���p�[�����ⓚ�W�i�o��ł̐H���┃������f��ӏ܂̉��̎���Ȃǁj��w���������f�ځB |

�@�\���݂s�d�k�^�e�`�w�@�O�P�Q�O�|�W�V�O�|�Q�Q�Q

�S����Q�҉�쐧�x��� ����w�ǂ̂��ē� ����w�lj���@�@�@�@���T�O�~�i�P�N�łU�O�O�~�j ���[������w�lj���@���P�T�~�i�P�N�łR�U�O�~�j |

|

�S����Q�҉��ۏዦ�c��^��Q�Ҏ��������E��쐧�x���k�Z���^�[�ł́A �u�S����Q�҉�쐧�x����v�s���Ă��܂��B �@�@�d�b���e�`�w�E�d���[���Ŕ����W�ɐ\�����݂��������B �@����w�ǂ͖������̍��q��X���ŁA���[������w�ǂ͂v�n�q�c�t�@�C����E���[���ł����肵�܂��B |

|

���k����@��75�~�i1�N900�~�j�i����w�ǁ{�ʘb���������k�j ���k���B�@��65�~�i1�N780�~�j(���[������w�ǁ{�ʘb���������k�j |

|

�@����w�ǂ̃T�[�r�X�ɉ����A�t���[�_�C�����Ő��x���k��������A���̂��߂̎��������Ȃǂ��ł���T�[�r�X�͌��V�T�~�i���k����T�[�r�X�j�Œ��Ă��܂��B�i�����������[���Ŏ��ꍇ�͌��S�O�~�j�t���[�_�C�����Ő��x���k�����������͂��Б��k����ɂȂ��Ă��������B�i�������c�̂ł̐\���݂́A�c�̉�����N1800�~�i���P�T�O�~�j�ɂȂ�܂��B�c�̂̂ǂȂ�������t���[�_�C�����ɂ��d�b���������܂��j�B�@�@�\�����݂́A�����W�܂ŁB |

|

�����W�̓d�b�^�e�`�w�́@�O�P�Q�O�|�W�V�O�|�Q�Q�Q�i�ʘb�������j �@�Ȃ�ׂ��e�`�w�ł��肢���܂��i�d�b�͌��`���̂X���`�P�V���j�B |

|

�e�`�w�ɂ́A�u(1)����w�ǂ����k������A(2)�X�֔ԍ��A(3)�Z���A(4)���O�A(5)��Q����Q�����A(6)�d�b�A(7)�e�`�w�A(8)���[���A�h���X�A�i9�j�����W�𒍕����邩�v���L�����Ă��������B(�����W���w�����邱�Ƃ������߂��܂��B�������̐��p�ꓙ�������ł��܂�)�B �@��쐧�x�̌����s���Ă�����i�P�g���̑S�g����Q�҂Ɍ���j�ɂ́A�o�b�N�i���o�[�P�O�������������ő���܂��i���x�W����ł����킹�d�b���܂��j�B�u(9)�o�b�N�i���o�[�P�O���������������v�ƋL�����������B |

|

�������@�@�V�K����^�w�ǂ������ɂ́A�ŐV���ƗX�U���p���������肵�܂��̂ŁA���e�����Ă���A�N�x���i�R���j�܂ł̌����~�T�O�~�i���k����́~�V�T�~�j��U�荞�݂��������B���e�ɕs���̏ꍇ�A�����͕s�v�ł��B �މ��ꍇ�́F�@�@���N�S���ȍ~�������X�V����܂��̂ŁA��������w�ǂ���߂�ꍇ�͕K�������W�ɂe�`�w�E���[���E�d�b�Ŕ����W�֘A�����Ă��������B |